System Karlos Monolith – zurücklehnen und entspannen …

… den Rest erledigt die Anlage. Das Lyravox- Gespann aus der „Server-Bridge“ LyraKore Duo und den D/A-wandelnden Aktivlautsprechern Karlos Monolith verzauberte uns mit einem vergleichsweise simplen Setup und musikalischer Entspanntheit der Extraklasse. Manchmal passt halt alles.

In aller Kürze:

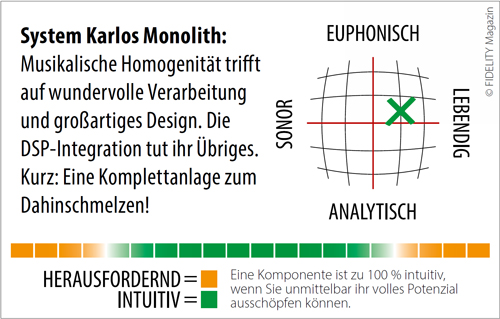

Musikalische Homogenität trifft auf wundervolle Verarbeitung und großartiges Design. Die DSP-Integration tut ihr Übriges. Das System Karlos Monolith ist eine Komplettanlage zum Dahinschmelzen!

Götz von Laffert, Mitgründer und einer der beiden Masterminds hinter Lyravox, steht an der Anlage im FIDELITY-Hörraum und überprüft ein letztes Mal alle Kabelverbindungen, als er kurz innehält und beiläufig raunt: „Mann, klingt das gut!“ Recht hat er: Die Stunde zuvor waren wir eifrig damit beschäftigt, eine vollständige Kette der Hamburger an den Start zu bringen. Neben dem wandlerlosen Server/Streamer LyraKore Duo stehen zwei Karlos Monolith im Raum, die von ihren penibel ausgeloteten Positionen leicht aus dem Sweetspot herausgedreht auf die Armlehnen unseres Sofas zielen. Hinzu gesellen sich hochkarätige Puritan-Netzstrippen aus dem Lyravox-Vertriebssortiment.

Von Laffert war am Vortag aus der Hansestadt angereist, um einen kleinen Umbau an den Monolithen vorzunehmen und die Raumkorrektur der integrierten DSP-Rechenwerke auf den neuen FIDELITY-Hörraum abzustimmen. Mehrere Messdurchgänge zeigen allerdings, dass zumindest Letzteres gar nicht nötig war: Die hüfthohen Aktiven harmonieren „out of box“ mit dem knapp über 50 Quadratmeter messenden Zimmer. Lediglich eine Ungereimtheit können wir ausmachen: Im Bereich um sechs Kilohertz offenbart sich ein kleiner Sprung. Zu den Höhen hin fällt der Frequenzgang nicht durchgehend sanft ab, sondern weist eine moderate Treppenstufe auf, die sich problemlos durch ein gezieltes Filter glätten lässt. Außerdem „symmetriert“ er die Lautsprecher. Da unser Hörraum zur Rechten eine schallharte Mauer, zur Linken jedoch eine nahezu durchgehende Fensterfront aufweist, haben die Boxen trotz fein abgeschmeckter Aufstellung einen winzigen Pegelunterschied. Auch das lässt sich bei einer Aktiven im Handumdrehen beheben – das DSP-Netzwerk simuliert nicht nur einen Balanceregler, sondern korrigiert auch die Phasenlage des „virtuell verschobenen“ Lautsprechers.

Schon die ganze Zeit läuft leise Musik. Während besagter Kabelkontrolle fluten tiefe Bässe, Synthie-Texturen und Brendan Perrys sonore Stimme („Crescent“ vom Album Ark) den Raum. Die Klänge scheinen von überall zu kommen, breiten sich im Zimmer aus und hüllen uns ein. Der Pegel liegt knapp oberhalb der Unhörbarkeit, und doch besitzt die Musik Präsenz, sind alle erforderlichen Details vorhanden – selbst im Bass. Augenblicke später sitzt Götz von Laffert auf dem Sofa, während ich die Rolle des DJs einnehme. Via Roon-App starte ich Phil Collins’ „I Don’t Care Anymore“. Der markante Gate-Hall lässt jeden Impuls des Schlagzeugs wie eine dynamische Machtdemonstration wirken, während Synthie-Akkorde sich hell und klar, aber ohne jede Härte darüberlegen. Als Nächstes ist Black Sabbaths „Warning“ an der Reihe. Ich wage einen Bruch im Spielfluss und springe direkt zu Minute 6:15. Augenblicke später setzt Tommy Iommi zu einer wilden Gitarrenimprovisation an, die aberwitzig breit aufgenommen wurde und die Wände unseres Hörraums aus den Angeln hebt. Die Klänge scheinen von außerhalb des Zimmers zu kommen. So viel ist klar: Wir haben hier eine jener seltenen Ketten vor uns, bei denen alles perfekt zusammenspielt.

Götz von Laffert wird zunehmend nachdenklich und fragt schließlich, ob wir nicht alles nochmal über den Haufen werfen können. Server und Aktive harmonieren dermaßen gut, dass er sie zum Paket schnüren möchte.

Natürlich war die Geschichte etwas anders geplant: Da die aktiven Karlos Monolith bereits Auftritte bei testenden Kollegen hatten, sollten sie als bloße Zaungäste für eine ziemlich exklusive Neuerscheinung dienen. Auf der obersten Ebene unseres Racks steht eins der ersten fertigen Muster des LyraKore Duo. Die Hamburger haben eine lange Tradition in Digitaltechnik. Bereits ihre ersten On-Wall-Anlagen waren ab 2012 mit Netzwerkspielern und DACs ausgestattet. Die integrierten Streamer erwiesen sich jedoch als „verderbliche Ware“, wie mir die Entwickler schon vor Jahren erklärten. Daher stellten sie ihr Sortiment erst optional, später vollständig auf die „Pure-Modelle“ ohne Medienplayer um. Der LyraKore löst das Problem mit dem „Verfallsdatum“ auf galante Weise: Zum einen haben sich die Entwicklungszyklen mittlerweile beruhigt, außerdem ist er extrem leistungsfähig und extern, seine Soft- und Hardware lassen sich also bequem updaten und upgraden.

Es handelt sich um eine Netzwerk-Bridge auf Basis des Roon-Betriebssystems. Ein Roon-Core ist daher automatisch integriert, der via Qobuz und Tidal streamt oder sich Daten von der (optional) integrierten SSD holt. Die exzellente und hochspezialisierte Medien-Software dient zugleich als Schnittstelle für die Fernbedienung, Wiedergabe und Medienorganisation. Einen eigenen D/A-Wandler besitzt der LyraKore allerdings nicht – der steckt schließlich in jedem Aktivlautsprecher des Herstellers.

Natürlich lässt sich Roon auf jedem 300-Euro-PC betreiben. Stellen wir also gleich zu Anfang die blasphemische Frage, warum man in eine Server-Bridge investieren sollte, die auf dem Papier keine Funktion mehr bietet. Die Antwort schlummert in einem Besuch, den ich den Hamburgern vor über zwei Jahren abstattete. Damals ging es um die zweite Generation des „kleineren“ Flaggschiffs Karl. Als Quelle diente ein Server im weißen Kunststeingehäuse – ein prototypiger Urahn des LyraKore. Götz von Lafferts Partner Jens Wietschorke erläuterte, dass der Server schon gut laufe, es stecke aber noch Entwicklungspotenzial im Netzteil. Die beiden Tüftler waren gerade dabei, sich nach Stromgebern, Filtern und ähnlichen Goodies umzusehen. Götz von Laffert erklärt mir nun bei seinem Besuch in der Redaktion, dass schon die ersten probierten Optionen dazu führten, dass die Hamburger alles bestellten, was der Markt hergibt. In endlosen Versuchsreihen probierten sie alle nur denkbaren Kombinationen durch, ehe die fein abgeschmeckte Kombination gefunden war, die wir gerade hören. Mindestens die Hälfte des Klangs, sei ihnen aufgefallen, komme aus dem Netzteil.

Der modulare Innenaufbau des LyraKore ist ein Relikt dieser Versuchsreihen und er erinnert daran, dass sich der Server flexibel anpassen lässt. Den Einstieg (um 5800 €) bildet der Uno als reiner Server mit nur einem Netzteil, dann folgt der Duo mit zwei Strompumpen und Streamer-Funktion (um 9800 €). Unser Testmuster ist sogar mit drei diskreten Netzteilen ausgestattet (Duo+), je eins für den SoC („System-on-a-Chip“) und die gekapselte USB-Bridge mit ihrem D/D-Wandler, die Roons RAAT-Format in AES und S/PDIF umwandelt. Das dritte Netzteil dient externen Komponenten. In unserem Fall betreibt es den Netzwerk-Switch Bonn N8 Pro von Silent Angel, der den LyraKore von unserem Firmennetzwerk isoliert und alle Daten neu taktet. Man könnte freilich auch eine FritzBox! oder andere Tools mit dem solide-sauberen Strom der verbauten Netzteile versorgen. Sollte irgendwann der Platz ausgehen, käme das bereits erwähnte, deutlich voluminösere Kunststeingehäuse ins Spiel, das optisch perfekt zu den Lautsprechern der Hamburger passt. Unser Testkandidat steckt in einem vergleichsweise flachen Alugehäuse, dessen Front in einer tiefen Fräsung das Firmenlogo ziert. Ein dickes Lob verdient der Gedanke, auf eine LED zu verzichten. Der Computer lässt sich über einen rückwärtigen Taster aus dem Standby wecken, ein weiterer Schalter neben dem Stromzugang trennt ihn vollständig vom Netz.

Mühsal und Akribie bei der Suche und Abstimmung der Netzteile lassen sich auf den Rechner übertragen. Nach ersten Gehversuchen zeigte sich, dass auch hier viel Klangpotenzial schlummert. SoC-Boards bieten unterschiedlich tiefen Zugriff auf ihre Systemsoftware (BIOS) – und je mehr man hier einstellen kann, desto mehr überflüssige Performance-Schlucker lassen sich abschalten. Ein stressfrei arbeitender PC – diese Weisheit hat sich längst herumgesprochen – klingt letztlich auch musikalischer. Gekühlt wird das Elektronengehirn des Intel-N100-Computers übrigens durch ein passives Heatpipe-System. Einen Lüfter besitzt der LyraKore also nicht.

Kurz vorm Test entdeckten die Hamburger noch ein kleines Tool, das die Wiedergabe abermals ein wenig nach vorn bringt. Bei seinem Besuch hat Götz von Laffert ein LAN-Filterkabel im Gepäck, das geradezu gespickt ist mit Ferritmagneten und sich in Versuchen als beste Lösung für die Innenverdrahtung erwiesen hat. Da unsere Fotos zu diesem Zeitpunkt bereits im Kasten waren, fehlt es in der Innenansicht. Neben solchen Details achtete das Lyravox-Team auch auf mechanische Aspekte des Servers. Der ruht auf entkoppelnden Magnetfüßen von Helmut Biermann (MAGAUDIO/Levar), und bei genauerer Untersuchung konnten wir feine Details wie die durch Filzstreifen gedämmte Gehäusedecke und eine superbe Innenverkabelung ausmachen. Die Netzteile und Platinen im Inneren wurden so angeordnet, dass sie sich trotz möglichst direkter Verkabelung nicht zu sehr ins Gehege kommen. Insgesamt ergibt sich aus der Abstimmung, Entschlackung und Liebe zum Detail also ein Musikcomputer, den man mit einem beliebigen SoC nicht so einfach nachbauen kann. Und mehr als das: Er wurde schon bei der Entwicklung auf die nicht identischen, aber doch nah miteinander verwandten DACs und Endstufen der hauseigenen Aktivmodelle abgestimmt.

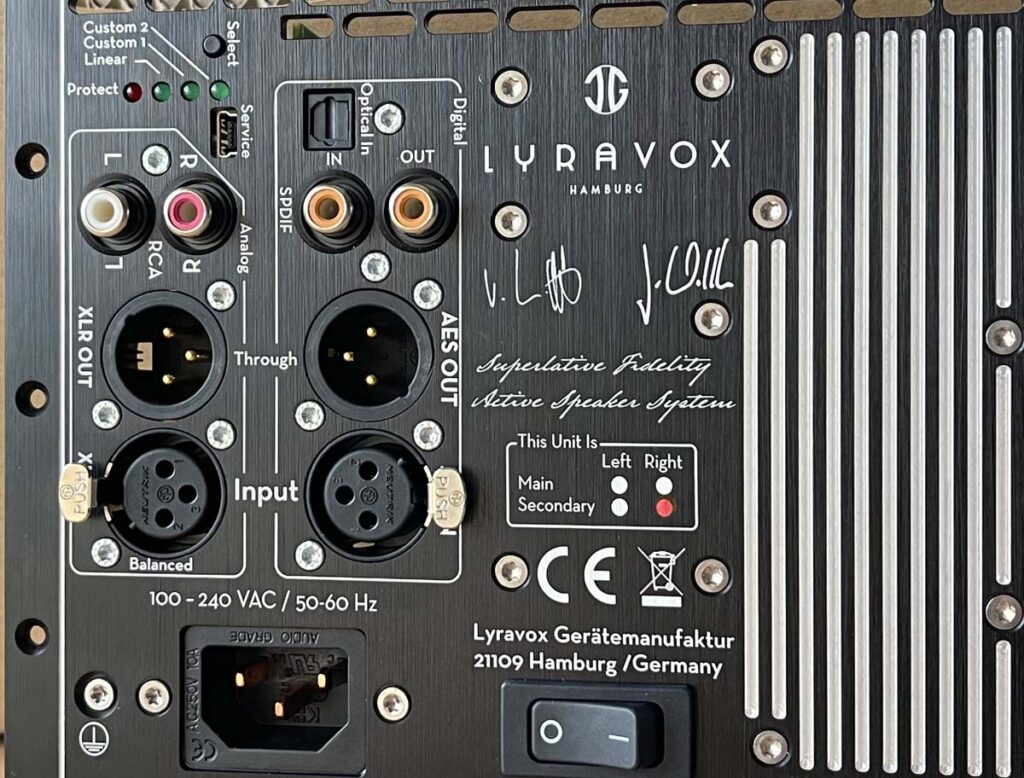

Damit kommen wir zum Karlos Monolith. Da bereits viel über die Aktive gesprochen wurde, haken wir hier nur die Eckdaten ab. Die monolithischen Ausführungen des kleineren Karlos Pure stecken in schweren Gehäusen aus „K-Material“. Dahinter versteckt sich Lyravox’ augenzwinkernde Auslegung von Kunststein. Allein dessen Gewicht verleiht den Tieftönern einen Extrakick an Stabilität. Da wir über ein Zweiwege-System sprechen, müssen wir uns übers Timing keine Gedanken machen. Dank phasenlinearer Arbeit des integrierten, DSP-gestützten Netzwerks spielen die beiden Treiber wie aus einem Guss. Theoretische Nachteile gegenüber Konzepten mit diskretem Mitteltöner scheinen dem Gespann aus Accutons Cell-Spitzenmodell C 25 (Tweeter) und dem 10-Zöller von ScanSpeak völlig egal zu sein. Die beiden greifen derart nahtlos und homogen ineinander, dass man absolut nichts vermisst, für Raum und Atmosphäre sorgt ein im Gehäusedeckel verbauter AMT. Gegenüber der Karlos Pure kommen außerdem kräftigere Endstufen von Hypex sowie entsprechend potentere Netzteile zum Einsatz. Die D/A-Wandler sind auf der Höhe der Zeit, verarbeiten alles „Hochbittige“, und gesteuert wird der Lautsprecher via Fernbedienung. Ein Display an der Front illustriert den gewählten Eingang über einen Farbcode, den man schnell verinnerlicht hat.

Wie beim Karlos Pure lassen sich bis zu drei Room-EQs erstellen und über Schnellzugriffe auf der Fernbedienung abrufen. Der Nutzer kann (und sollte) die Finger davon lassen, da Raumanpassung ein sensibles Thema ist. Die Aufstellung und Einmessung durch Lyravox sind kostenpflichtig, lohnen sich aber definitiv, da die Experten selbst die oben erwähnten Winzigkeiten aufspüren und so beseitigen, dass die Korrektur im Prozessor möglichst wenig Stress verursacht. Im Falle eines Umzugs lässt sich der Prozess natürlich wiederholen.

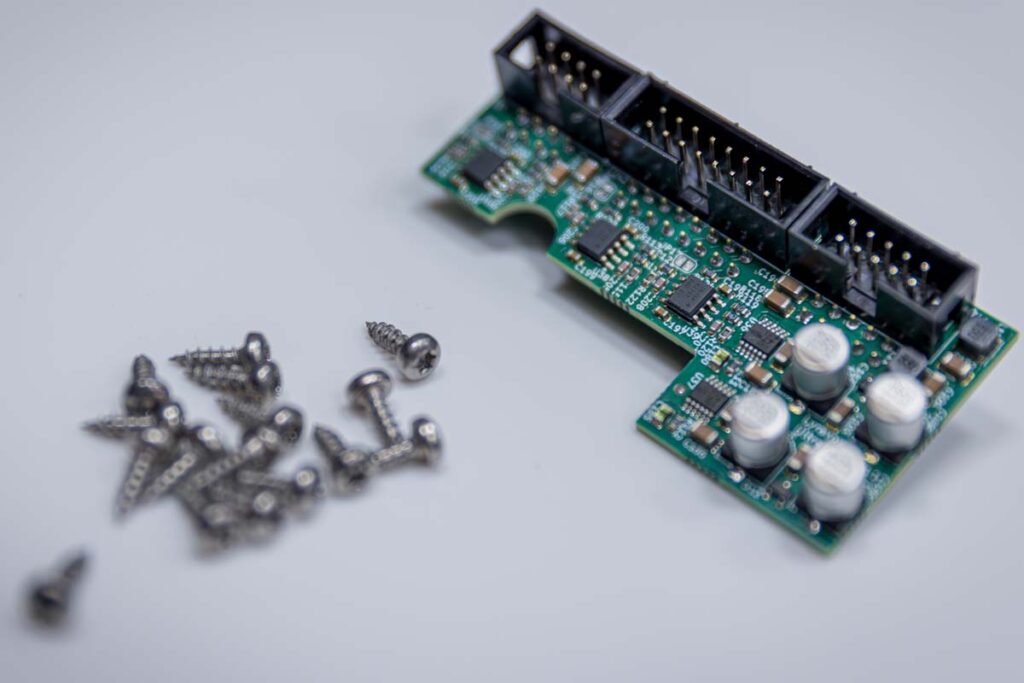

Als kleines Special brachte Götz von Laffert zum Test einen neuen Strom- und Signalbuffer mit, den wir erst ganz zum Schluss, also nach den oben geschilderten Klangeindrücken in die Elektronik der Aktiven einbauten. Die „Forschungsarbeiten“ am LyraKore hatten die Hamburger auf die Idee gebracht, ihre Erkenntnisse auf die Aktiven zu übertragen. Und ob man es glaubt oder nicht, erklärte mir von Laffert, die kleinen Platinen erhöhen den Störabstand der Netzteile um saftige 30 Dezibel. Die klangliche Wirkung war dezent, aber wirkungsvoll: Stimmen wie die von Brendan Perry lösten sich nach dem Umbau noch einen merklichen Hauch besser von den Membranen und erhielten ein sanftes Mehr an Schmelz und Emotion. Das Schönste ist aber, dass sich der kleine Eingriff in etwa 10 Minuten an jedem Lyravox-Lautsprecher durchführen lässt. 2200 Euro kostet das Platinen-Paar, im eigens geschnürten Paket „System Karlos Monolith“ sind sie, genau wie der Aufbau- und Einmess-Service, enthalten.

Info

Komplettanlage System Karlos Monolith

Konzept: Anlage bestehend aus der Streaming-Bridge LyraKore Duo und Aktivlautsprecher Karlos Monolith

Enthalten: Streaming-Bridge, Aktivlautsprecher, Einmess-Service, Strom-Buffer-Upgrade

Paketpreis: 29 900 €

LyraKore Duo

Anschlüsse: LAN, USB (Datenträger, Service)

Ausgänge: AES/EBU, Koax (Cinch), optisch | Ausstattung: 2 Netzteile, D/D-Umwandler von Roon-RAAT aus AES und S/PDIF

Besonderheiten: Roon-Betriebssystem und Roon-Core (keine Lizenz enthalten), Steuerung via Roon-App, Magnet-Schwebefüße

Optionen: integrierte 2 TB SSD (200 €), weitere Netzteile für Speisung externer Komponenten erhältlich, Ausführung als Squeeze-Client, Kunststeingehäuse aus K-Material

Ausführung: Aluminiumgehäuse, schwarz eloxiert

Maße (B/H/T): 45/13/37 cm

Gewicht: 8 kg

Garantiezeit: 2 Jahre

Preis: um 9800 €

Kontakt

Lyravox Gerätemanufaktur

Jaffestraße 6

21109 Hamburg

Telefon +49 40 320897980

info@lyravox.de