Professor P.’s Rhythm and Soul Revue

Professor P. lässt sich intensiv inspirieren durch neue Werke von Dr. John, Steve Hill, Sons of The East, Nathan Johnston & The Angels of Libra sowie Supersonic Blues Machine.

Tief im letzten Jahrtausend saß ich am Straßenrand in Uptown New Orleans. Die narkotisierende Schwüle des Tages war der milden Feuchte einer schönen Frühlingsnacht gewichen. Ich hatte ein eiskaltes Bier in der Hand, rauchte eine der seltenen Zigaretten meines Lebens. Auf der anderen Straßenseite erhob sich der Deich, gerade so im Licht trüber Straßenlaternen zu erkennen. Dahinter schwappten, seit Anbeginn der Tage, die dunklen Wasser des Mississippi. Mücken ließen sich von einer sanften Brise herüberwehen. Voodoo-Moskitos, gnadenlose Blutsauger aus den nahen Sümpfen. Man wedelte müde mit der Hand, egal. Hinter mir ein altes Holzhaus, 1912 erbaut, Heimat einst von Spielhalle, Puff, Fitnessclub. Seit 1977 aber hängt an der gelb getünchten Wand ein Namensschild: Der geschwungene Schriftzug „Tipitina’s“, bei dem der untere Teil des „T“ in einen schwarz befrackten Arm ausläuft, dessen Hand eine geöffnete Banane hält – früher gab’s hier auch eine Saftbar. Tipitina’s, der legendäre Musikclub der Stadt, an der Ecke Napoleon Avenue und Tchoupitoulas Street gelegen. Benannt nach dem 1953 in New Orleans aufgenommenen Piano-Swamp-Blues „Tipitina“, eingespielt vom legendären Professor Longhair.

Bald an jenem Abend war mein Bier ausgetrunken, ein zweites dazu. Ich erhob mich vom noch tageswarmen Pflaster des Bürgersteigs. Zwei Kakerlaken hatten sich angeschlichen, groß wie Mäuse, ich tanzte um sie herum in Richtung Eingang. Holte mir ein drittes Bier, malzig-süß schmeckendes Abita Amber aus der Flasche, ich weiß es wie heute. Schlängelte mich nach vorn zur Bühne. Auf der stand ein großer schwarzer Flügel, bedeckt mit einer lilafarbenen Samtdecke. Eine Kerze brannte darauf, festgehalten von einem großen Skelettschädel. Räucherstäbchen verströmten süßliche Schwaden. Bassist, Schlagzeuger, Keyboarder und Gitarrist marschierten auf. Fingen einen fetten Funkgroove an. Die Menge wogte hin und her, man schwang die Hüften, nickte mit dem Kopf, ließ den Rhythmus das Kommando übernehmen.

Dann der Moment, als der Meister auftrat. Wie in Zeitlupe kam er von rechts, einen Gehstock mit einem Knauf in Form eines Schlangenkopfes in der Hand. An den Füßen glänzende Schuhe, groß wie Cadillacs. Ein mystisch-entrücktes Lächeln auf den Lippen, während er ein wenig tanzte und sich schließlich schwer auf den Klavierhocker fallen ließ. Die Hände griffen in die Tasten. „Tipitina“, natürlich. Dr. John war in town. In seiner Heimatstadt. Hier, wo er bereits als 14-Jähriger mit Professor Longhair gejammt hatte. Wo er 2019 an einem Herzinfarkt sterben, New Orleans sich mit einer der buntesten Beerdigungszeremonien der Stadtgeschichte verabschieden würde. An jenem Abend aber, vor einer halben Ewigkeit im Tipitina’s, da zelebrierte der Doc eine seiner magischen Voodoo-Funk-Messen. Ich muss mir noch jetzt in Erinnerung daran eine Träne der Sentimentalität aus dem Augenwinkel schnipsen. Warum ich Euch davon heute erzähle? Keep on keepin’ on, my friends. It ain’t no mystery, it’s just a little bit history…

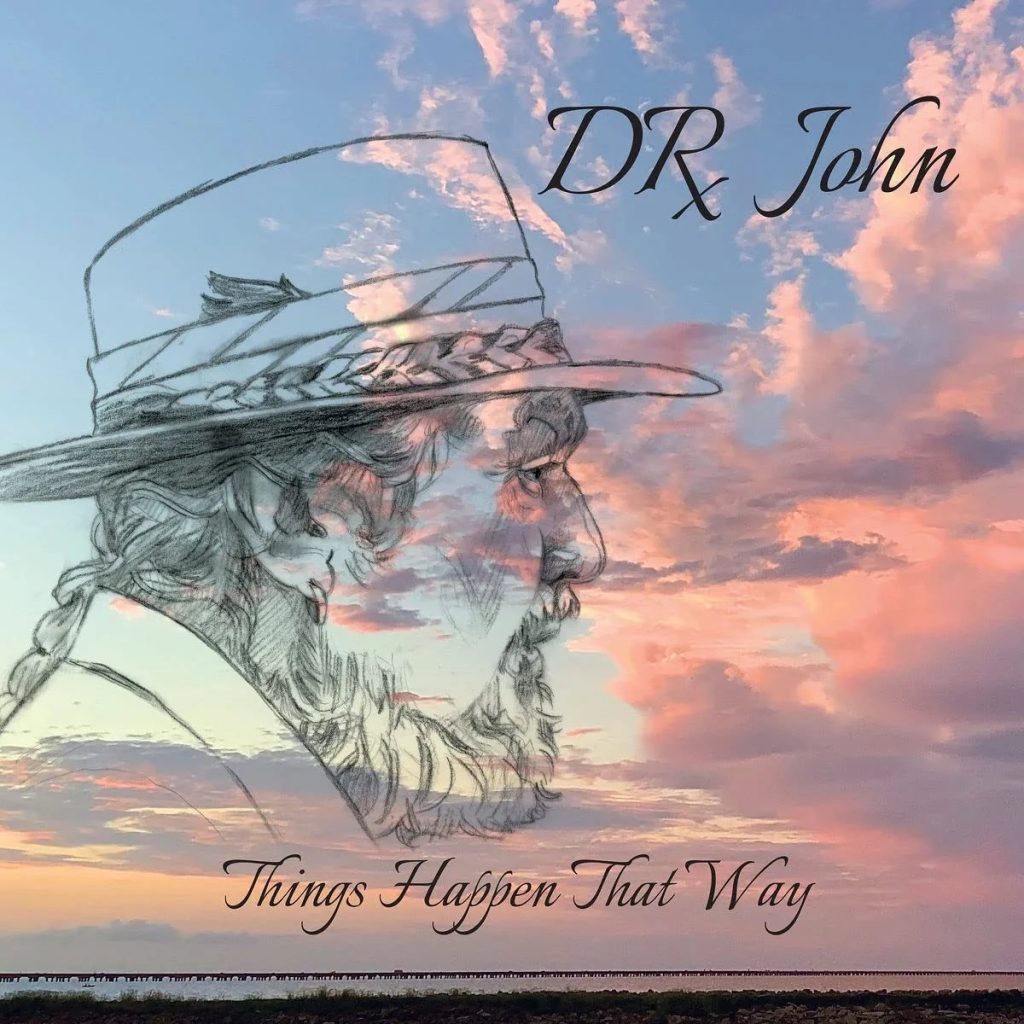

Dr. John – Things Happen That Way

„One, two, three, four“ – da ist sie noch einmal, die so charaktervoll knarzige, warm-weiche, dezent nasale Stimme des Doc. Dieses unvergleichliche Organ, das selbst das kleine Wort „four“ mit Soul erfüllt und zum Grooven bringt. Finger senken sich auf Tasten, sanfte Pianobluesnoten schweben aus den Boxen. Der Doc singt: “Well, hello there, my it’s been a long, long time…” Das ist so wahr. Drei Jahre ist es her, da Dr. John an einem Herzinfarkt starb. Der Pate des New-Orleans-Funk, der Meister des Voodoo-Rock, des Cajun-Soul, des Zydeco-Jazz, der legendäre Nite Tripper war gegangen: to meet his maker, to jam with the man upstairs, wie man an den Gestaden des Ol’ Man Rivers so sagt. Jetzt ist mit Things Happen That Way posthum das letzte Studioalbum von Malcolm „Mac“ John Rebennack, jr. erschienen, von Dr. John, dem vielleicht vielseitigsten Künstler, den die ewig pulsierende Musikstadt New Orleans je hervorgebracht hat.

Posthum-Alben sind ja oft so eine Angelegenheit, die durchaus kritische Betrachtungen erlaubt. Wenn Nachfahren auf Anregung von verkaufsorientierten Labelmanagern im Nachlass kramen und Songs zusammenharken, die der Künstler selbst zu Lebzeiten aus guten oder einfach persönlichen Gründen nicht veröffentlichen wollte. Hier ist es anders. Dr. John saß in seinen letzten Lebensmonaten in New Orleans in den Esplanade Studios am Flügel, lud sich ein wenig Musikprominenz ein und groovte, was der zuvor schon von Krankheit geplagte Körper und seine uralte Seele so hergaben. Ein Country-Album sollte es werden, aber wie das so war beim Doc, things happen that way, der Blues kam ihm dazwischen, der Gospel, der Soul, der Funk … Am Ende ist es Mac-Mystery at it’s best. Dr. John fühlt sich offensichtlich wohl, begleitet von einer Band mit verdienten New-Orleans-Ikonen, mit alten Weggefährten wie Aaron Neville und auch Willie Nelson an seiner Seite. Dessen Countryballade „Funny How Time Slips Away“ eröffnet das letzte Werk des Meisters, und schon hier ist von Country nicht viel zu spüren, wenn die Finger des Dr. über die Tasten tanzen. Ähnlich bei Hank Williams’ „Ramblin’ Man“ – im Orbit des Voodoo-Priesters Dr. John wird daraus ein verschleppter Second-Line-Gospel. Höhepunkte für den Professor: Dr. Johns Neuinterpretation des alten Psychedelic-Opus „I Walk On Guilded Splinters“, erstmals eingespielt 1968 für sein Debütalbum Gris-Gris. Und die Neukomposition „Sleeping Dogs Best Left Alone“, ein Gitarren- und Orgel-getriebener Soul-Funk. Oh, Doc.

PS: Ein paar Kritiker-Kollegen nörgelten herum, dem Doktor mangele es an Countryverständnis. Well… go fuck yourself.

Steve Hill – Dear Illusion

Gern höre ich Musik aus dem hohen Norden des amerikanischen Kontinents. Wo die Grizzlybären Twostepp tanzen, wo man Lachse und Goldnuggets mit bloßen Händen aus eiskalten Stromschnellen greift, wo in Waldhütten Moonshine aus heißem Ahornsirup und dem kalten Schweiß rotkarierter Holzfällerhemden gebrannt wird. Ja, Kanada bringt ein paar Saiten der Sehnsucht zum Schwingen, warum auch immer. Insofern freute mich die Ankunft von Dear Illusion im professoralen Briefkasten. Steve Hill, zu Hause im Dreistromland von Trois-Rivières in der kanadischen Provinz Québec, veröffentlichte dieser Tage sein soundsovieltes Album, eine solide Angelegenheit, kann ich Euch sagen.

Aus Kostengründen trat der Gute jahrelang als One-Man-Bluesband auf, mit Gitarre vorm Bauch, Mundharmonika um den Hals, Bass- und Snaredrum zu Füßen sowie clever montierter Hi-Hat, die mittels am Gitarrenhals befestigtem Drumstick geschlagen wurde. Nun aber hat Mr. Hill sich mit dem britischen Bluesschlagzeuger Wayne Proctor zusammengetan, achtfacher „Blues Drummer of the Year“. Dazu kommen ein Standup-Bassist sowie sieben (!) französisch-kanadische Bläser. Mes amis, das Ergebnis ist ein ehrliches Stück Bluesrock, im eigenen Studio in eben Trois-Rivières aufgenommen, knapp 120 Kilometer nordöstlich von Montreal. Als Vorbilder dienten Jimi Hendrix und Johnny Winter, das ist schon mal nicht schlecht. Gute Geradeaus-Songs komponiert Steve Hill außerdem. Hört hier hinein: „All About The Love“ (Rockstück mit Gospelbreak und Full-Power-Bläsersektions-Breitseite), „Everything You Got“ (Bluesgroove wie von ZZ Top) und „She Gives Lessons In Blues“ (Funkrock, von den Musen des Soul und Blues geküsst). Très bien.

Sons of The East – Palomar Parade

Eine milde Folkgitarre, dazu melodisch-warmer Harmoniegesang zweier freundlich gestimmter Tenorstimmen. Drums setzen als Kontrast einen monotonen Beat, der Raum für ein kleines Solo auf dem akustischen Piano lässt. So startet das Albumdebüt von Sons of The East, Palomar Parade, mit dem wunderbaren Song „Hard Playing Hard To Get“, eine Reminiszenz in Arrangement und Klangfarbe vielleicht an J.J. Cale und seinen Tulsa Sound, der einst in Oklahoma entstand und Soul mit Country zu einer einzigartig entspannten Folk-Melange mischte. Nur: Die Söhne des Ostens sind eigentlich Kinder des Südens. Aus Sidney in Australien kommt das Trio, das nun nach drei EPs, einer Menge Singles und weit mehr als 250 Millionen Streams auf verschiedenen Plattformen sein erstes komplettes Album veröffentlicht. Der Professor kannte die Band vorher nicht, ist aber nun ganz gerührt vor Freude über eine dieser Entdeckungen, die den Tag schöner machen und den Abend sowieso.

Mit „You Might Think“ geht’s weiter, ein lieber kleiner Folk-Pop-Song, der stimmungs- und soundmäßig zwischen Schatz im Silbersee und Bruce Springsteens „Streets Of Philadelphia“ changiert. Ich mag gar nicht aufhören – dritter Song, „Not All My Fault“: Piano und Bass umtanzen sich im Slowfox, eine Orgel wabert im Hintergrund, Drums setzen spartanische Pointen … Hier sind Songwriter am Werk, die wissen, wie’s geht. Man orientiert sich an den Eagles, an J.J. Cale, aber auch am sanften Surf-Pop von Jack Johnson. Kein Wunder, sind die drei Highschool-Freunde doch im Vorort Freshwater im Northern Beach District von Sydney groß geworden. Palomar Parade ist übrigens die Straße, an der man sich in Teenager-Tagen immer traf, um mit dem Surfboard zum Strand zu gehen. Eine Freundschaft, die dem Professor – und hoffentlich auch Euch, Folks – Freude macht.

Nathan Johnston & The Angels of Libra – Nathan Johnston & The Angels of Libra

Wieder einmal hat sich bestätigt, dass CD-Booklets wertvolle Informationsträger darstellen, deren Tage zu Unrecht gezählt sein sollen. So lag der Professor eben auf der Couch seiner alten Shotgunbude und kraulte den dreibeinigen Kater hinterm einzigen Ohr. Es lief die Debüt-CD einer Hamburger Band, der man schon aus urbanem Patriotismus heraus ein wenig Aufmerksamkeit schenken wollte. Und siehe da, das Karma belohnt regionale Verbundenheit. Nathan Johnston & The Angels of Libra des gleichnamigen Bandprojekts ist ein entspanntes, rundum gut produziertes Werk, das eher nach Daptone-Groove aus Brooklyn klingt denn nach norddeutscher Nu-Soul-Schule. Liegt wohl daran, dass man auch in den Yeah!Yeah!Yeah!-Studios im alten Arbeiterstadtteil Barmbek gerne auf analoges Vintage-Equipment zurückgreift und somit dem ersten Album des circa zehnköpfigen Soulensembles entsprechende Retro-Credits verpasste.

Das Ergebnis klingt nach braun-orangefarbenen Tapeten und beigen Cord-Loungemöbeln, nach Lavalampen, Käseigel, Schlaghosen und Samtjackett, if you know what I mean, folks. Nach frühem Curtis Mayfield, nach sanfter Blaxploitation, nach den Delfonics. Gutes Songwriting, gepaart mit harmonischer Gesamtgestaltung: Viele Bandmitglieder kennen sich aus anderen Projekten wie der Soulgruppe Hamburg Spinners, der Funk-Vereinigung Diazpora und obskuren Bands wie Oberer Totpunkt oder Tetrao Urogallus. Und aber dann: Was liest der Professor nun also im Booklet? An den Tasten sitzt Chris, einst Teil einer dreiköpfigen Universitätslerngruppe im Grundseminar „Einführung in die Linguistik“, zu der auch ich meinen Anteil an Langeweile besteuerte. Der Beginn einer Campus-Freundschaft, aber wie das Leben so ist, man verliert sich aus den Augen. Dass aus dem Referatskollegen zwischenzeitlich der Musical Director und Keyboardspieler von Europas bekanntester Santana-Tribute-Band The Magic of Santana wurde und nun der Mit-Kreateur der Angels of Libra, well done, Sir.

Supersonic Blues Machine – Voodoo Nation

Am Schluss schließt sich der Kreis. Der Professor darf noch einmal den Namen des Voodoo-Medizinmannes Dr. John in die Runde werfen. Denn Bassist Fabrizio Rossi spielte einst in der Band des Nite Trippers. Das hat zugegeben nur bedingt etwas zu bedeuten, der Mann ist seit Jahren im Einsatz für die halbe Musikwelt (Paul McCartney, George Clinton, John Mellencamp, Smashing Pumpkins, John Fogerty …). Jetzt hat er mit seiner eigenen Band Supersonic Blues Machine das dritte Album veröffentlicht, Voodoo Nation. Das möchte der Professor mit einer Empfehlung verwarnen, ach, mit einer Warnung empfehlen: Hört es laut. Und öffnet nicht, wenn die Polizei klingelt, weil im Haus auf der anderen Straßenseite die Ziegel vom Dach fliegen.

Drummer Kenny Aronoff, gemeinsam mit Rossi Begründer der Blues-Maschine und ebenfalls viel gebuchter Session-Musiker (Red Hot Chili Peppers, Bob Dylan, Bruce Springsteen, Lady Gaga, Eric Clapton …), trommelt, als würde er pro Schlag bezahlt. Dazu brüllt der neue Sänger und Gitarrist Kris Barras den Blues, als wolle er beweisen, dass Mikrofone überschätze Musikaccessoires sind. Diese Brachialgewalt ist kein Zufall: Barras arbeitete bis vor zehn Jahren als Profikämpfer der Disziplin Mixed Martial Arts, auch als Ultimate Fighting bekannt. Nach drei Siegen und einer Niederlage im Profigeschäft gründete er 2015 allerdings die Kris Barras Band und spielt seitdem ziemlich guten Southern Rock. Nebenbei ließ er sich von Supersonic Blues Machine verpflichten, die sich zudem wieder einige Blues-Gäste ins Studio geladen haben (u. a. Ana Popovic, Joe Louis Walker, Eric Gales, Sonny Landreth). Wah-Wah-Gitarren, Hardrock-Drums, Funkriffs und Soulgesang mit Metallica-Wumms: No further words necessary. Listen!