Neu im Schmetterlingsland – das Jahr, als mich der Rock packte

Unser Autor hat seit 1973 deutlich an Gewicht zugelegt. Vielleicht hat er deshalb das Gefühl, dass er vor 40 Jahren leicht wie ein Schmetterling war – frisch unterwegs von Blüte zu Blüte in der neu entdeckten Rockwelt …

Manche Kinder, die um Weihnachten herum Geburtstag haben, sind ein Leben lang beleidigt. Weil es nämlich immer zu wenige Geschenke gibt. „Das ist zum Geburtstag und für Weihnachten zusammen“: Diesen Satz hören sie jedes Jahr. Allerdings gibt es auch Schenkende, die wissen, was sich gehört. Wenn ein Geschenk für zwei Anlässe reichen muss, dann sollte es schon etwas Besseres sein. Meine Tanten haben sich da nie lumpen lassen: Ab meinem 13. Lebensjahr wünschte ich mir Platten. Langspielplatten. Da die Tanten auf dem Land lebten, wo Plattenläden klein und selten waren, schrieb ich immer Wunschlisten, aus denen sie sich etwas aussuchen konnten. So blieb es für mich auch ein bisschen spannend. Zu meinem 14. Geburtstag bekam ich mein erstes Rockalbum. Bis dahin besaß ich nur ein paar Rock-Singles und eben Kassetten: Mitschnitte aus dem Radio oder Überspielungen von Freunden.

LP/Island

Es war die Debütplatte von Emerson Lake & Palmer. Sie war erst seit 17 Monaten auf dem Markt, aber das bedeutete damals ja eine halbe Ewigkeit. ELP hatten bereits drei weitere Alben veröffentlicht, im Halbjahresrhythmus. Manches aus dem Debütalbum kannte ich daher schon: den melancholischen „Lucky Man“ zum Beispiel mit dem zauberhaft ungeprobten Moog-Solo, auch das zwölfeinhalbminütige „Take A Pebble“, das mir ein Freund aufgenommen hatte, der meine Vorliebe für lange Tracks kannte. (Er packte außerdem „Atom Heart Mother“, „Salisbury“ und „April“ auf die Kassette – alle über 10 Minuten lang.) Anderes auf dem ELP-Album war ganz neu für mich: die dreiteilige Suite „Three Fates“ mit dem abschließenden Klaviertrio im 7/8-Takt oder – damals besonders packend – „Tank“: metallisches Clavinet und quäkende Synthesizer, dazu ein Drumsolo mit Stereo- und Elektronik-Effekt.

Als ich die Platte auspackte, hatte ich schon die ersten Pusteln: Windpocken! Die Tage nach Weihnachten lag ich flach, danach musste ich noch in Quarantäne bleiben, bis in den Januar hinein. Ich hatte viel Zeit, meine Platte anzuhören. Krankheit ist eine Chance, sagen die Psychologen. Krise bedeutet Wendung. Entscheidung. Dass mein Leben in diesen Tagen eine neue Richtung nahm, ahnte ich natürlich nicht, doch im Rückblick gesehen war es eine Phase der Verpuppung. Als ich wieder nach draußen schlüpfte, gab es nichts Wichtigeres mehr für mich als Rockplatten. Ich hatte viel nachzuholen – und vor allem: Ständig erschienen neue Platten, viele Platten. Die nächsten Monate wurden musikalisch turbulent, taschengeldtechnisch allerdings auch. Die Schulnoten litten. Ich war ein frisch geschlüpfter Schmetterling im rockigen Schmetterlingsland.

LP/EMI

What Do You Think You Hear

Gleich im Februar 1973 kam dann das neue Album von Deep Purple, Who Do We Think We Are. Wir hatten damals schon In Rock, Fireball und Machine Head gehört, die Spannung war groß. Dass es in der Band kriselte, wusste man auch – vielleicht war es das letzte Album? Noch heute erinnere ich mich an dieses Gefühl, am Radio eine historische Stunde zu erleben: Beim damaligen Südwestfunk gingen nämlich komplette LPs gleich am Erscheinungstag über den Sender. Pünktlich kurbelte ich am Radiorecorder, ich hatte tagelang darauf hingefiebert. Um sicherzustellen, dass das Album auf eine Kassettenseite passte, ließ ich das erste Stück aus: Es war ja die Single-Auskopplung „Woman From Tokyo“, die ich bereits kannte. Doch die LP-Version des Stücks, das merkte ich gleich, war volle drei Minuten länger! Mir hat sich das Album damals für alle Zeit ins Herz gegraben, Track um Track: das Riff in „Mary Long“, die elektronischen Verzerrungen in „Super Trouper“, der Rhythmuswechsel in „Rat Bat Blue“, der raffinierte Anfang des Orgelsolos und die ins Solo eingebettete „Bachische“ Synthesizer-Stelle (die erste bei Deep Purple), schließlich das schwer bluesige „Place In Line“ mit dem Übergang in den Shuffle-Teil und die langen Soli darin. Jahrelang habe ich das Album von der Kassette gehört, wie ich es am Radio mitgeschnitten hatte, mit all den Empfangsstörungen und all der historischen Aufregung. Bei jedem Hören fehlte das erste Stück und wurde das letzte vom Sender vorzeitig ausgeblendet.

DoLP/Bronze

Süßer Duft der Droge

Kurze Zeit später waren Uriah Heep dran. Ich hatte das meiste aus den fünf bisherigen Studioalben auf Kassette, aber die nächste Platte wollte ich mir unbedingt selbst kaufen, obwohl es nur ein Konzertmitschnitt war, ein Doppelalbum: Uriah Heep Live, aufgenommen im Januar 1973 in Birmingham. Was war ich stolz auf diese Anschaffung: ein Klappalbum in edlem Schwarz mit fast covergroßen Fotos, bedruckten Innenhüllen (Zeitungsausschnitte!), mächtig dickem Vinyl und einem geheimnisvollen chemischen Geruch. 30 Jahre später erzählte mir ein Freund, er hätte damals das Album auch gekauft und immer vermutet, dass der seltsame Duft von irgendwelchen integrierten Drogen käme. Diese beiden Scheiben habe ich so oft gehört, dass ich jede Zwischenansage, jede Rückkopplung, jedes „Uh“ und „Ah“ auswendig kannte. Danach klangen die Studioversionen der Stücke zeitweise sogar „falsch“ für mich, weil sie in Details von den Konzertaufnahmen abwichen. Vor allem vermisste ich im Original von „Gypsy“ bald das große Moog-Solo, im Original von „Look At Yourself “ die Vokaleinlage mit Publikumsbeteiligung. Selbst der Anfang von „Sunrise“ wirkte in der Live-Atmosphäre ergreifender. Auch den Humor der Band liebte ich: Aus dem 10-minütigen Titelstück von The Magician’s Birthday hatten sie ausgerechnet nur das schräge Geburtstagsständchen aufs Live-Album übernommen. Und am Ende gab’s dann noch ein skurriles Rock-’n’-Roll-Medley, unzählige Blues-Strophen. David Byron wurde mein bester Freund.

LP/Charisma

Zerbrechliche Spieluhr

Im Sommer folgte schon das nächste Live-Album: Genesis Live. Ich kannte von der Band damals nur „Watcher Of The Skies“, das sogar morgens beim Frühstück im Radio gespielt wurde, und mochte dieses Stück überhaupt nicht. Aber alle schwärmten von Genesis, ich musste dem dringend nachgehen. Das Live-Album gab’s ganz neu und zum Sonderpreis (9,90 DM), das schien mir eine vertretbare Investition. „Watcher Of The Skies“ – natürlich gleich das erste Stück auf der Platte – mag ich auch heute noch nicht. Aber die anderen vier Titel auf dem Album sind alles Highlights. Besonders angetan hatte es mir „Musical Box“ mit dem zerbrechlichen Gesang, den heftigen Dynamikwechseln, der galoppierenden Gitarre. Diese Live-Version des Stücks blieb mir immer die liebste und eindringlichste. Zwei Jahre später hörte ich den Song auch als Zugabe auf der Lamb Lies Down-Tournee. Gänsehautfaktor: unendlich.

LP/Chrysalis

Ästhetik des Patchworks

Ebenfalls im Sommer erschien A Passion Play, Jethro Tulls Nachfolgealbum zu Thick As A Brick. Ich hörte beide Platten wahrscheinlich erst später, aber A Passion Play besitzt für mich für alle Zeit den Groove und Sound von 1973 – vielleicht wegen des letzten Teils, der als Single-Auskopplung damals im Radio lief. Lange hatte ich keine Ahnung, dass das Album nur als Notlösung entstanden war, nachdem ein Studioprojekt der Band in Frankreich kläglich scheiterte. Ian Anderson hat die ausgemusterten Tracks später als Chateau D’Isaster Tapes veröffentlicht. Dort findet man prototypische Bruchstücke des späteren Passion-Play-Albums, sie heißen da noch „Tiger Toon“, „Critique Oblique“ oder „Post Last“. Die beiden rund 20-minütigen Teile des Albums besitzen in der Tat – anders als Thick As A Brick – etwas Zusammengestückeltes, Patchworkartiges: Fragmente von Songs und instrumentale Kapriolen sind wild ineinander verschachtelt. Für solche Brüchigkeit hatte ich immer eine Schwäche, auch für die näselnden Keyboard-und Saxofonfarben auf dem Album, die pathetischen Melodien, die existenziellen Lyrics. Manche Verszeilen von Ian Anderson wirkten auf mich wie Goethes Faust entnommen.

Retro-Art-Rock-Oper

Im Oktober kam Quadrophenia von The Who auf den Markt und machte bei uns schnell die Runde. Mit der Story des Doppelalbums bin ich zwar nie recht warm geworden, aber die scheinbar endlose Flut an knackigen Songs (es war eigentlich kaum mehr als ein Dutzend) hatte etwas sehr Überzeugendes. Roger Daltrey, der Mann der tausend Stimmen, sang hier eine Rockoper (fast) im Alleingang. Irgendwie schien dieses Album – halb Art-Rock, halb Sixties-Retro – schon historisch, als es gerade erst erschienen war – das machte wohl auch die Schwarzweiß-Ästhetik des aufwendigen Covers. Und anders als bei den großen Bands der Stunde – Yes, Genesis, Pink Floyd, ELP – ging es hier nicht um artifizielle Exkursionen: Vielmehr blieb alles knapp, bedeutend, merkwürdig, selbst der Einsatz von Synthesizern, Piano und Bläsern. Stücke wie „The Punk And The Godfather“ oder „I’ve Had Enough“ boten gleich mehrere Ohrwurm-Melodien auf einmal und gingen mir nie wieder aus dem Kopf.

DoLP/Track

DoLP/MCA

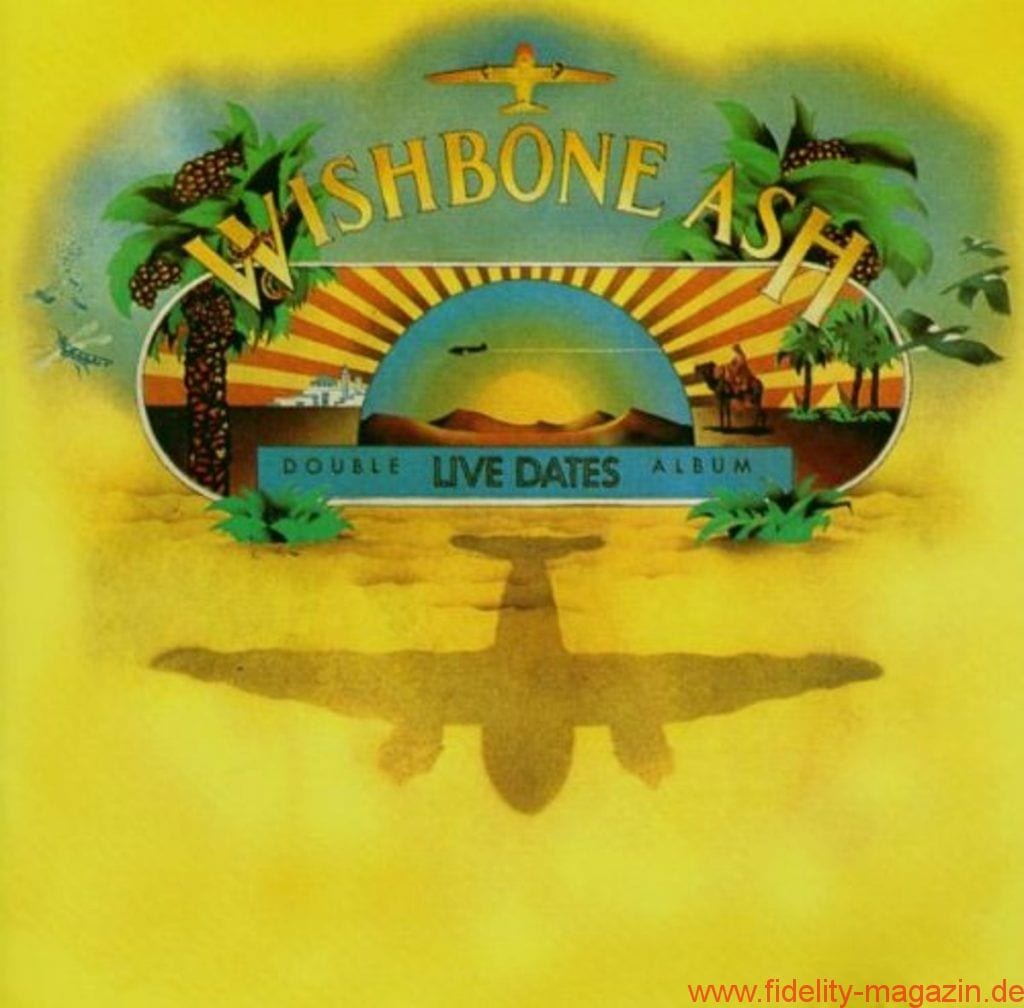

The Torquay Blues

Und noch ein Live-Album, aufgenommen im Juni, erschienen im Dezember 1973: Live Dates von Wishbone Ash. Auch diese Doppel-LP lief pressfrisch im Radio, verteilt auf zwei Tage. Ich habe heute noch im Ohr, dass der Radiosprecher sie fälschlich als „Double Live Dates“ vorstellte: Auf dem Cover steht „Live Dates“ nämlich zwischen den Worten „Double“ und „Album“. Ich mochte den Sound sofort: die galoppierenden Beats, die bluesigen Harmonien, die melodischen Gitarren und die langen Soli. Natürlich hielt ich die Band für Südstaaten-Rocker, dabei kamen sie aus Torquay, England. Die drei Stücke der ersten Plattenseite – „The King Will Come“, „Warrior“ und „Throw Down The Sword“ – blieben für mich immer die Klassiker. Den kleinen Everly-Brothers-Blues „Baby What You Want Me To Do“ singe ich heute noch manchmal vor mich hin. Mein Lieblingsstück aber war „Phoenix“, die 17-Minuten-Version: Die machte in meinem Seelenhaushalt sogar „Musical Box“ Konkurrenz. Weil „Phoenix“ aber im Radio nicht ganz zu Ende gespielt wurde, musste ich mir dann ganz schnell das Album kaufen.