FIDELITY Feedback: Funkidelity – Prof. P.’s Rhythm and Funk Revue

Der Professor lobhudelt heute über Los Straitjackets, Swamp Dogg, Rhiannon Giddens, D’Angelo, Empire Roots Band – und außer Konkurrenz: Bob Dylan

Kürzlich sammelte ich meine im Orbit des Oberstübchens wie immer wirr irrenden Gedankenpartikel, um sie für ein anderes, weit entferntes Wortverwertungsmedium in ein Traktat zum Thema Ibiza zu formen. Und als ich mir dabei so dies und das Balearen-Wissen antrainierte, las ich Folgendes: Bob Dylan lebte einst in einer Windmühlen-Kommune auf Formentera. Warum ich Euch, geneigter Funk-Freundeskreis, das erzähle? Weil His Holy Bobness allgegenwärtig ist. Egal in welches Thema ich mich berufsbedingt, privatissimo oder einfach aus purer Langeweile vertiefe, und zwar nicht unbedingt tief bis zu den Wurzeln der Bonsaibäume im Vorgarten der Herren Ching, Chang und Chong, irgendwann grüßt plötzlich der Herr Dylan. Auch bei mindestens zwei der nebenan folgenden Plattenbetrachtungen. Und daher wechsele ich jetzt oldschoolanalog in den Frontalunterricht: Auch Bob Dylan veröffentlichte jüngst eine neue Platte. Sein 36. Studioalbum. Das aber hat bei des Professors Rhyhm-and-Funk-Revue nichts zu suchen. Warum? Weil Sinatra-Balladen, kammermusikalisch mit kleiner Kapelle intoniert, weder Rhythm noch Funk sind. Shadows In The Night aber ist von solch zarter, charmanter Noblesse, dass ich das hier nicht unerwähnt lassen wollte. Und wer auch immer für das im weltweiten Netz herumfliegende Zitat verantwortlich zeichnet, Bob Dylan habe eine Stimme „wie ein Kojote im Stacheldraht“ – sechs, setzen!

Los Straitjackets – Deke Dickerson Sings The Great Instrumental Hits

Erinnert sich jemand an „Apache“ von den Shadows? Das klingt in meinen jugendlich wohltemperierten, von Rhythm-and-Funk verwöhnten Ohren arg nach Professor Hastig, der im Tiefschlaf Entspannungsübungen vertont. Als bestes Oldie-Cover aller Zeiten galt für mich bislang die flotte 70er-Jahre-„Apache“-Version von Michael Viner’s Incredible Bongo Band. Den Pokal muss ich nun weiterreichen an die Los Straitjackets, eine so bekloppte wie geniale Surf-Rock-Band aus Nashville.

YepRoc Records, 2014

Die Mitglieder tragen auf der Bühne schwarze Blues-Brothers-Anzüge und mexikanische Wrestlermasken, was allein schon den Besuch eines Konzertes der Tourette-Syndrom-auslösenden Truppe lohnt – man will die ganze Zeit nur „Yeah, yeah“ schreien, davon konnte sich der gute Prof. unlängst im Kellerclub unterhalb eines nordelbischen Musicaltheaters überzeugen. Die adretten Taco-Zwangsjacken haben nun eine neue Platte in den Ring geworfen, auf der als Gast Rockabilly- und Country-Chansonnier Deke Dickerson weltbekannte Instrumentalhits singt. Wie das gehen soll? Text schreiben, singen – z.B. eben zu „Apache“, auch zu „Popcorn“ von der Synthesizer-Eintagsfliege Hot Butter oder zum Dick-Dale-Pulp-Fiction-Soundtrack-Klassiker „Miserlou“. Ein ganz großer Wurf der Wrestling-Wahnsinnigen, die übrigens schon seit Mitte der neunziger Jahre unterwegs sind, mal eine Grammy-Nominierung ans Knie genagelt bekamen und schon mit ihrer ersten Platte mit dem bescheidenden Titel The Utterly Fantastic and Totally Unbelievable Sound of Los Straitjackets klar machten, was man von ihren Instrumental-Gewittern zu halten hat.

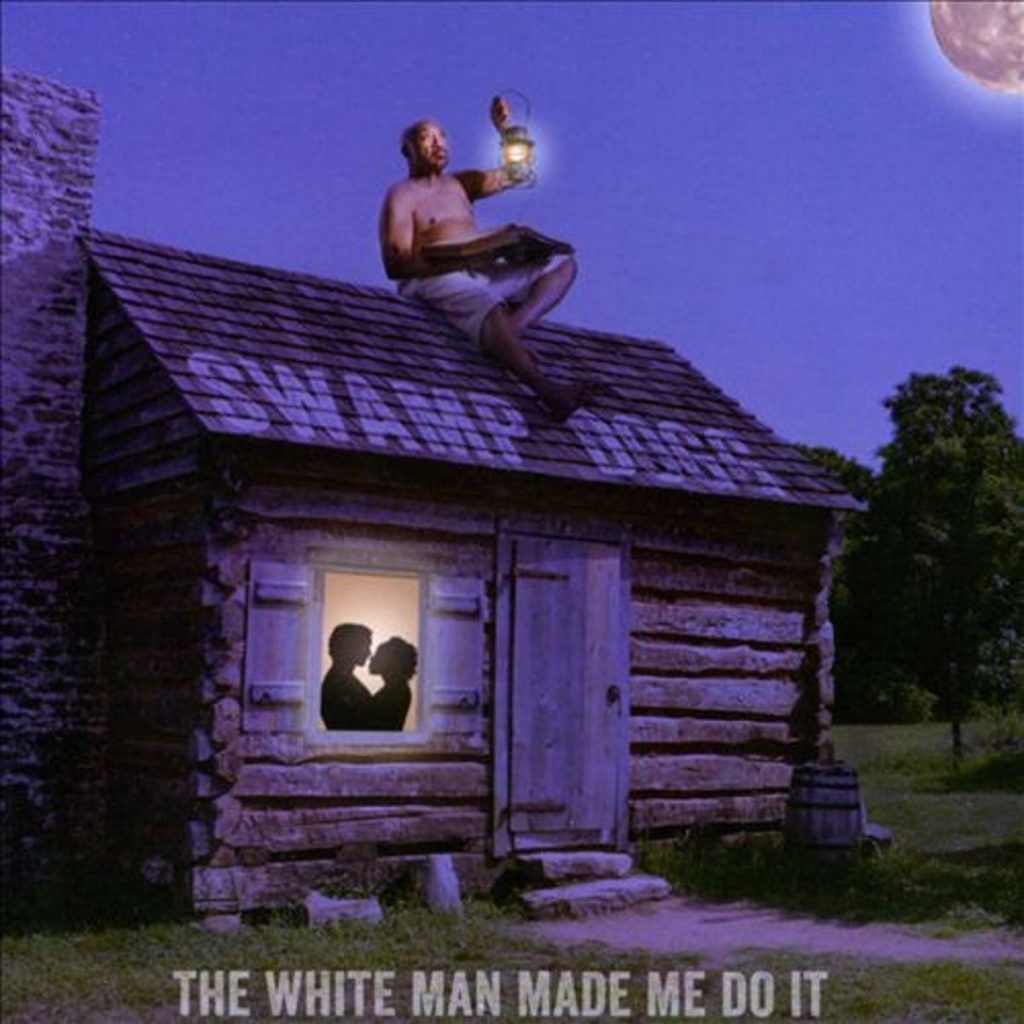

Swamp Dogg – The White Man Made Me Do It

Allein schon das Cover: Swamp Dogg, 72 Jahre jung, in Unterhose auf dem Dach einer Holzhütte, hinter deren Fenster sich ein Pärchen liebt. Und hinten drauf Swamp Dogg vor der Prachtfassade eines gewissen „Rat Café“, mit einer monströsen Photoshop-Ratte an der Leine. Tja, auch im güldenen Herbst seiner Karriere hat sich Jerry Williams, Jr. alias Swamp Dogg seinen Humor bewahrt – obwohl The White Man Made Me Do It eine politisch motivierte Platte ist.

Alive Records, 2014

Der bis ans Limit soulgetränkte Titelsong und das Blues-Funk-Stück „Prejudice Is Alive And Well“ thematisieren Arbeitslosigkeit, Rassismus und Vorurteile in den Vereinsamten Staaten von Amerika. Dazwischen finden sich klassische Rhythm-and-Blues-Nuggets wie das flehende „Lying, Lying, Lying Woman“, Reggae-Soul („Hey Renae“) und Frontal-Blues („Let Me Be Wrong“). Swamp Dogg, einer dieser zu Unrecht nur mittelprächtig erfolgreichen R’n’B-Künstler der späten Fünfziger, darf dank der Sample-Freude des Südstaaten-Schlumpfes Kid Rock ein Revival erleben – seit Mr. Rock in „I Got One for Ya“ Swamp Doggs wuchtigen Klassiker „Total Destruction To Your Mind“ hineinschnipselte, geht’s wieder aufwärts für den Großvater des Polit-Souls. Den Professor freut’s – denn Swamp Dogg singt noch immer wie ein in den Sechzigern eingefrorener und nun frisch aufgetauter Stax-Label-Soul-Sänger. Als Bonus gehört zum neuen Album eine Extra-CD mit Swamp Doggs Lieblings-Soul-Klassikern. Und mit dabei ist natürlich die unerhörte Eigenkomposition „Fuck The Bomb Stop The Drugs“. Guter, alter Sumpf-Gevatter.

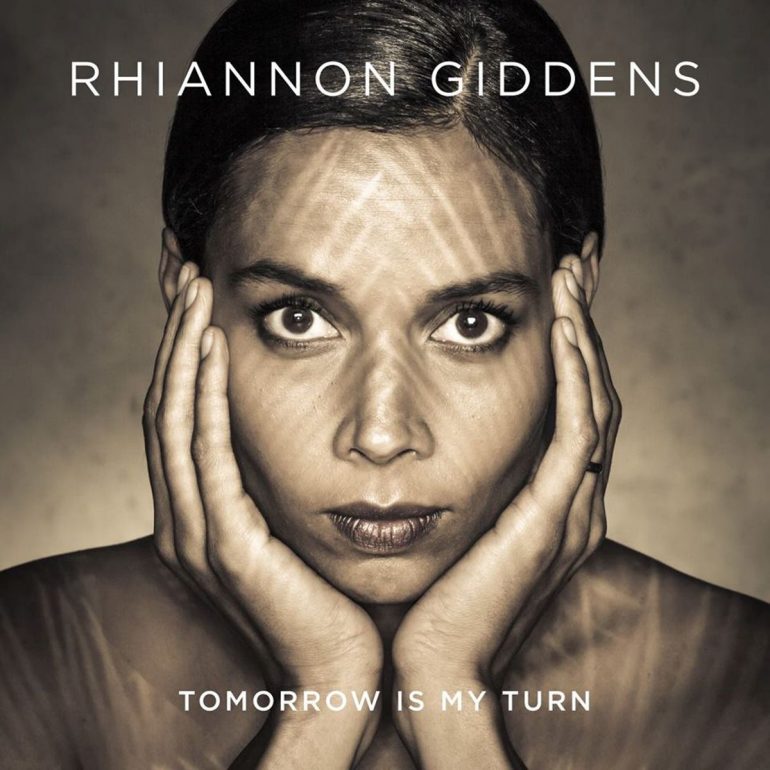

Rhiannon Giddens – Tomorrow Is My Turn

Hätte Odetta das noch erleben dürfen: So wie Rhiannon Giddens sich hier in den Gospelklassiker „Waterboy“ der 2008 verstorbenen Spirituals-Sängerin wirft, das rührt auch den Professor derart zu Tränen, dass es jetzt einen Kurzschlusszzzxxkrz … zzzz … brutzel … krrr … So, da bin ich wieder, musste die Tastatur meiner Buchstabenmaschine trockenföhnen.

Nonesuch, 2015

Wo waren wir? Also, Rhiannon Giddens, hauptberuflich Sängerin, Violinistin und Banjoistin, sagt man so? Oder Banjospielerin? Rhiannon Giddens also – Ihr merkt, bestes Elitenpublikum an den heimischen FIDELITY-Heften, Euer liebster Vordenker ist positiv-verwirrt – von der Grammy-belobigten Folkband Carolina Chocolate Drops. Die hat mit Tomorrow Is My Turn ihre erste Soloplatte veröffentlicht. Und das ist mir ein paar wohlfeile Lobhudeleien wert. Einmal durchgeatmet. Ich kann nur jedem, dessen Herz offen ist für zarte Weisen, dunkelsten Gospel und groovende Kleinode, dieses hoffentlich auch vom Mainstream-Publikum beachtete Werk empfehlen. Giddens macht sich weitere Klassiker zu eigen, darunter Dolly Partons „Don’t Let It Trouble Your Mind“ und Hank Cochrans „She’s Got You“, mit dem Patsy Cline berühmt wurde. Produziert wurde die Platte von T-Bone Burnett, der Giddens, neben Elvis Costello und Marcus Mumford, für sein Bob-Dylan-Cover-Projekt Lost On The River: The New Basement Tapes verpflichtet hatte. Da ist Bob also wieder. Und sogar noch einmal: Odetta, vor der Rhiannon Giddens sich verneigt, hat Dylan einst als seine größte Folk-Inspiration bezeichnet. Bob Almighty.

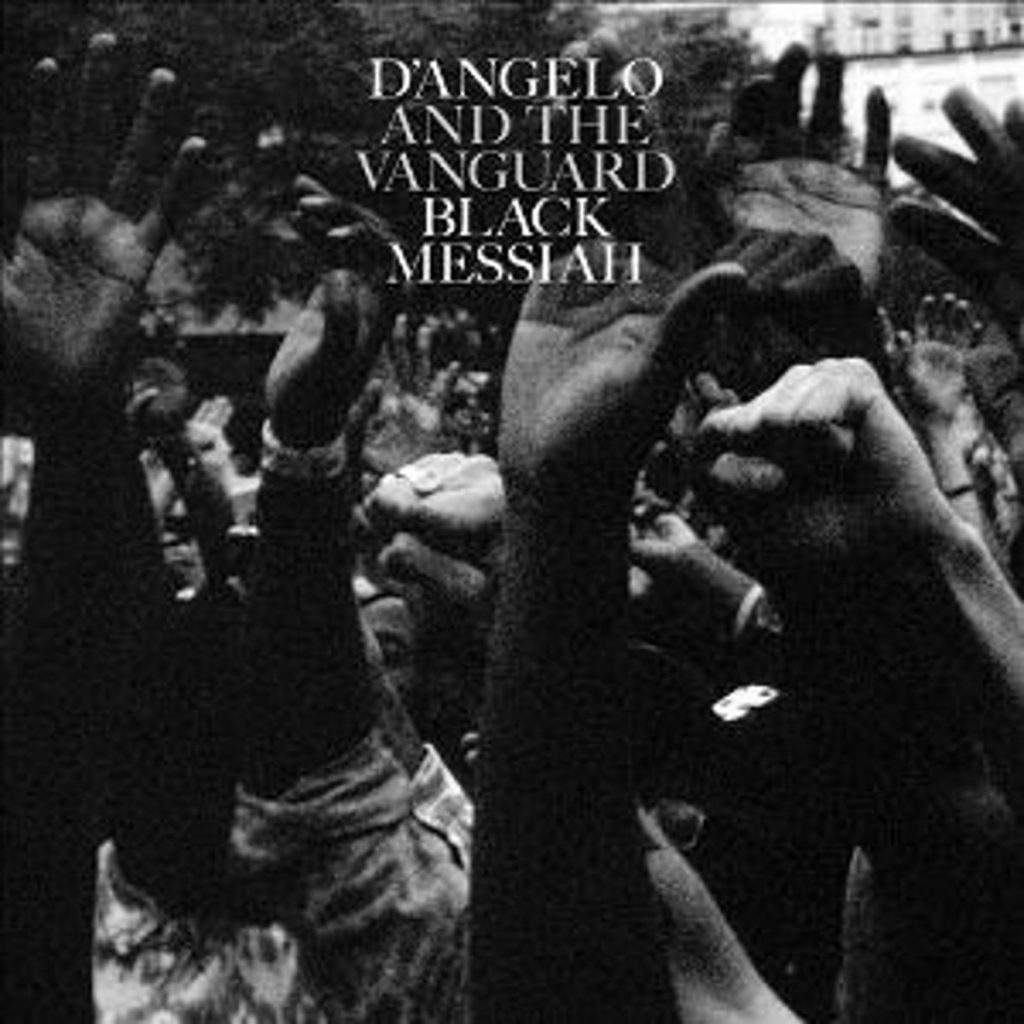

D’Angelo and the Vanguard – Black Messiah

Es war ein Club-Abend Ende Februar auf der Sündenmeile an den Gestaden St. Paulis, da der Messias rief und das Volk kam. Nach 15 Jahren in der Versenkung ist nun also D’Angelo wieder da, nach eineinhalb Dekaden der Drogenversumpfung, Rehabilitierung, auch ein arger Autounfall soll ihn aus der Spur gebracht haben. Das alles liegt weit hinter Michael Eugene Wagner alias D’Angelo.

RCA / Sony, 2014

Er betritt die Bühne, singt, schreit, raunt und posaunt, der legendäre Session-Bassist Pino Palladino groovt ein paar feine Basslinien dazu, die Band rund um den früheren The-Time-Gitarristen Jesse Johnson funkt dazwischen, dass es eine Freude ist. Als hätte jemand die Gene von James Brown, Stevie Wonder, Prince und dem junge Michael Jackson im Labor der verrückten Künste verschmolzen und D’Angelo damit eine Frischzellenkur verabreicht. Es war die Show zum neuen Album Black Messiah. Normalerweise hätte es ein großes Marketing-Ballyhoo seitens der Plattenfirma gegeben. „Er ist zurück!“ und so weiter. Doch D’Angelo warf das Werk früher als gedacht auf den Markt, als Statement zu den vielerlei USA-Unruhen, Polizeigewalt, Ferguson etc. Polit-Soul des 21. Jahrhunderts, Swamp Dogg lässt grüßen – und fantastisch produziert. Da klackert der Drumstick auf dem Trommelrand, schleppen sich schwere Grooves durch spartanische Offbeat-Arrangements, dass der Prof. hier beim Schreiben, während die CD läuft, unweigerlich mit dem Kopf wippt, es geht nicht anders. Probiert’s selbst aus. Anspieltipps: Der brachiale Neo-Blues „Ain’t That Easy“, die Soul-Miniatur „Sugah Daddy“ und das Jazz-infizierte „Til It’s Done“.

Empire Roots Band – Music From The Film Harlem Street Singer

Liebe Blues-Brüder und -Schwestern, wir fassen uns nun alle bei den Händen, schließen die Augen und reisen in eine weit, weit entfernte Galaxie – in die Vergeigten Staaten von Amerika anno dazumal. Hier kam, im ländlichen South Carolina und nur drei Atemzüge nach dem Ende der Sklaverei, noch vor der vorletzten Jahrtausendwende ein Junge zur Welt, der aus der Bratpfanne seiner Großmutter eine Gitarre bastelte.

Acoustic Music Records, 2014

Gary Davis war sein Name, er war blind, und er sollte einer der bedeutendsten Bluesgitarristen der Welt werden. Nur leider hat das kaum einer mitbekommen. Erst der vor zwei Jahren erschienene Film Harlem Street Singer warf endlich Licht auf jenen Mann, der die Hälfte seines Lebens in den Straßen New Yorks verbracht hatte. Im Film intoniert eine eigens von vier New Yorker Bluesmusikern gegründete Gruppierung namens Empire Roots Band all die Baumwollfeld-Gospels, die Gary Davis mit seiner unnachahmlichen Stimme durch die Schluchten des Big Apple wehen ließ – und der Soundtrack ist jetzt auf dem Osnabrücker Label Acoustic Music Records erschienen. Ein sanftes, unaufdringliches Werk, eine würdige Hommage an den Reverend – Gary Davis fungierte, wie so viele andere schwarze Musiker seiner Tage, auch als Baptistenprediger. Sänger Bill Sims, einer dieser Bluesmusiker, die immer in der zweiten Reihe standen und dem Ruhm eines B.B. King nie auch nur nahe kamen, singt mit zartem Schmelz, dazu steuern Pianist Dave Keyes, Bassist Brian Glassman und Gitarrist Woody Mann ein fragil-einfühlsames Rhythmus-Gerüst bei. Und ach: Wer coverte immer gerne Lieder des Reverend? Bob Dylan.