Anton Bruckner zum 200. Geburtstag

Anton Bruckner feierte am 4. September 2024 seinen 200. Geburtstag, und wir schauen auf seine widersprüchliche Rezeption und zwei wegweisende sinfonische Neueinspielungen.

Anton Bruckner gilt als einer der bedeutendsten Komponisten des 19. Jahrhunderts, doch sein Leben jenseits der Musik zeigt eine überraschende und oft irritierende Seite, die in starkem Kontrast zu seiner monumentalen Musik steht. Während seine Sinfonien als Ausdruck tiefster Religiosität und musikalischer Größe gefeiert werden, offenbaren persönliche Anekdoten ein komplexes Bild eines Mannes voller Widersprüche, die dazu führten, dass Gustav Mahler über ihn sagte, er sei „halb Genie, halb Trottel“.

Glaubt man dem Gossip des 19. Jahrhunderts, dann war besonders seine unerfüllte Sehnsucht nach romantischer Liebe auffällig, die von Zeitgenossen immer wieder kolportiert wird: Trotz mehrfacher Heiratsanträge – oft an deutlich jüngere Frauen – blieb er zeitlebens allein. Berichte deuten darauf hin, dass Bruckner möglicherweise bis zu seinem Tod sexuell enthaltsam blieb. Noch irritierender war für seine Zeitgenossen die offensichtliche Faszination für Tod und Sterben. Es wird berichtet, dass er sich wiederholt für Leichenzüge und Exhumierungen interessierte. Ein besonders kurioses Beispiel seiner morbiden Neigung war der Wunsch, den Leichnam des mexikanischen Kaisers Maximilian zu sehen. Noch bizarrer: Als 1888 der Leichnam Beethovens exhumiert wurde, soll Bruckner entgegen ärztlicher Anweisungen Beethovens Schädel in die Hand genommen haben.

Ein weiteres exzentrisches Detail seines Lebens war seine Vorliebe für Zahlen und Ordnung. Es gibt Berichte, wonach Bruckner exzessiv und geradezu penibel Kirchturmspitzen gezählt haben soll. Diese Akribie im Zählen wird mitunter auch als Erklärung für die mathematisch präzise Organisation der Taktzahlen in seinen Kompositionen herangezogen. Bruckner war jedoch auch von tiefen Unsicherheiten und Selbstzweifeln geprägt. Diese manifestierten sich besonders in seinem kompositorischen Schaffen: Er neigte dazu, fertige Entwürfe seiner Sinfonien immer wieder zu verwerfen und mehrfach zu überarbeiten. Kritik von außen, aber auch seine eigenen Zweifel an der Qualität seiner Werke führten dazu, dass er zahlreiche Fassungen seiner Sinfonien erstellte. Dieser Prozess des wiederholten Überarbeitens, Verwerfens und Suchens nach Perfektion spiegelt die Unsicherheit wider, die ihn bis zu seinem Lebensende begleitete.

Ganz und gar nicht passend zu dieser Blickweise auf ein weltfremdes und bizarres Genie erscheint die Heroisierung, die Bruckner im Dritten Reich erfahren hat. Bruckner stammte aus Oberösterreich, was ihn für das NS-Regime, das stark auf den „Anschluss“ Österreichs an das Deutsche Reich hinwirkte, zu einem Symbol der deutschen Kultur und Identität machte. Das Regime förderte ihn als „typischen deutschen“ Komponisten, der das „reine Deutschtum“ verkörpere. Dies diente der Propaganda, die eine kulturelle und historische Einheit zwischen Deutschland und Österreich herzustellen versuchte. Bruckners Sinfonien wurden, insbesondere wegen ihrer monumentalen Größe und langen, ausgedehnten Form, als idealer Ausdruck der NS-Ästhetik empfunden. In der NS-Ideologie war Bruckners Musik ein Symbol für Ordnung, Disziplin und Erhabenheit, Werte, die das Regime propagierte. Zum Schicksal Bruckners gehört es leider auch, dass dieser verquere „deutsche Blick“ auf seine Werke auch nach 1945 weiterwirkte und so manche Interpretation bis heute beeinflusste. Erst der trocken-objektive Blick eines Günther Wand oder die Einspielung der Frühfassungen seiner Sinfonien unter Eliahu Inbal in den 1980er Jahren änderten dann die Blickrichtungen.

Erfreulich ist, dass im Jahr seines 200. Geburtstages zwei Aufnahmen eingespielt und veröffentlicht worden sind, die sich jenseits aller Klischees ganz der Musik widmen und tatsächliche neue Sichtweisen auf Bruckner erlauben. Die Zusammenarbeit von Pablo Heras-Casado mit dem Ensemble Anima Eterna führt in die Klangwelt von Anton Bruckners bekanntester Sinfonie. Ein wesentlicher Punkt des Aufnahmeprojektes: Die Vierte Sinfonie wurde auf historischen Instrumenten eingespielt.

Dieser Ansatz ermöglicht eine Entdeckung neuer Klangfarben, die im Zusammenspiel mit einem behutsamen Aufbau von Dynamik und Klangnuancen steht. Heras-Casado verzichtet bewusst auf den oft als triumphal empfundenen Bruckner-Klang. Stattdessen setzt er auf eine differenzierte und zurückhaltende Interpretation, die besonders im langsamen Satz durch ein vorsichtiges Suchen und Tasten geprägt ist. Stilistisch orientiert er sich eher an Franz Schubert als an Richard Wagner, was der Aufnahme eine eigenständige, fast kammermusikalische Note verleiht. Die Entscheidung für Originalinstrumente und die damit verbundene klangliche Herangehensweise lassen diese Aufnahme als interessante und frische Perspektive auf Bruckners Werk erscheinen, die einen geradezu sensiblen Komponisten offenbart.

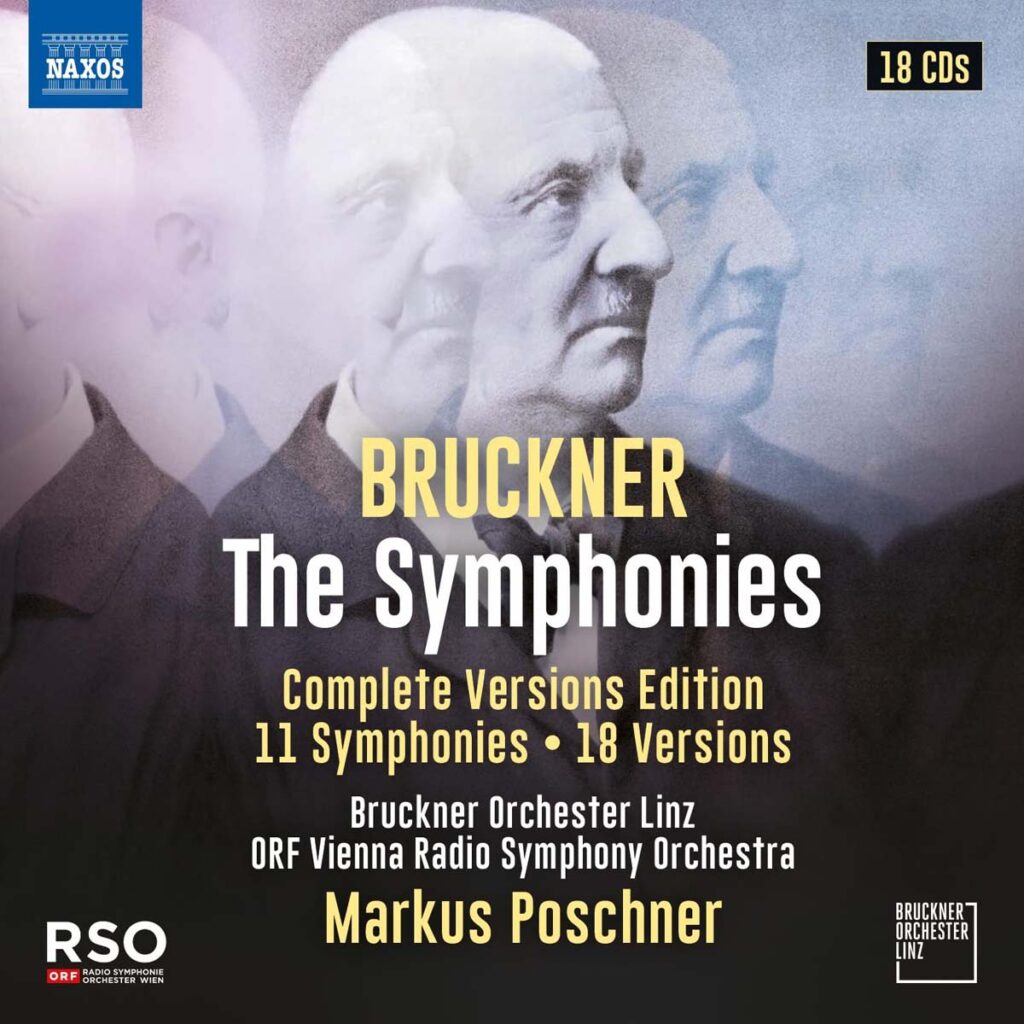

Fernab vom deutschen Heldenpathos bewegt sich die wichtigste Einspielung des Bruckner-Jahres, macht sie doch alle Wege der menschlichen Unsicherheit erfahrbar, die Bruckner in seinem Schaffen immer wieder überfiel. Markus Poschner und seine Ensembles, das Bruckner Orchester Linz und das ORF Radio-Symphonieorchester Wien, präsentieren in dieser Gesamteinspielung sämtliche Sinfonien von Anton Bruckner in all ihren verschiedenen Fassungen und Entwurfsstadien.

Die Aufnahme dokumentiert nicht nur die musikalischen Werke, sondern auch den kreativen Prozess des Komponisten, der von Phasen des Suchens, Scheiterns und Verwerfens geprägt war, bis zum endgültigen Erfolg. Poschner wählt für seine Interpretation einen sachlichen, jedoch durchaus voluminösen Ansatz. Die Aufführung zeigt Bruckners Sinfonien in einer klaren Struktur, wobei der Dirigent besonderen Wert auf die kompositorische Architektur der Werke legt. Die Unterschiede zwischen den verschiedenen Fassungen der Sinfonien werden dabei präzise herausgearbeitet, was Bruckner als einen Komponisten zwischen Selbstzweifeln und künstlerischer Überzeugung erscheinen lässt. Die Aufnahme verzichtet auf unnötige Dramatik, bietet vielmehr dem Hörer die Möglichkeit, die Werke Bruckners in ihrer Vielschichtigkeit und Wandelbarkeit nachzuvollziehen. So wird die Aufnahme zu einem spannenden archäologischen Abenteuer, das einen tiefen Einblick in Bruckners Entwicklung als Komponist ermöglicht.

Anton Bruckner – Die Sinfonien

Ausgabe der Gesamtfassungen/11 Sinfonien, 18 Fassungen

Bruckner Orchester Linz, ORF Radio-Symphonieorchester, Markus Poschner

Label: Naxos/Capriccio

Format: 18 CDs, DL 24/48

Anton Bruckner – Sinfonie Nr. 4 (Die Romantische)

Anima Eterna Brugge, Pablo Heras-Casado

Label: Harmonia Mundi

Format: CD, DL 24/96