Prof. P.’s Rhythm and Funk Revue

Der Professor verkündet heute Neues von JJ Grey, Debbie Davies, Frankie Chavez, Biber Herrmann und Oh! Gunquit.

An dieser Stelle möchte ich eine Beobachtung mit Euch teilen, verehrte Rhythm-and-Funk-Connaisseure, die mich ins Grübeln brachte. Da fuhr ich unlängst auf dem Highway der Liebe gen Schreibtisch, als vor mir ein Toyota Yaris auftauchte, dessen Heckscheibchen ausgefüllt war mit dem in Buchstaben von erschreckender Größe aufgeklebten Schriftzug „Lord Of The Rings“. Tja, dachte ich bei mir, tja, tja, tja. Wäre Frodo mit einem japanischen Plastikwagen nach Mordor gefahren, hätte er zuvor ein Autohaus seiner Wahl besucht? Hä?, mögt Ihr mir entgegnen. Doch drehe ich die Lampe nun so, dass Euch das Licht der Erkenntnis ins Gesicht scheint: Die Welt ist voller Widersprüche. Das führt mich zur heutigen Agenda und einer weiteren Kontradiktion: Wellenreiter aus Florida und Portugal sind des Professors neue Funk-Blues-Helden. Nun mögt Ihr sagen: Tja, tja, tja. Und ich entgegne: Doch, doch, doch. Surfen und Funk passen zusammen, das ist wissenschaftlich erwiesen. Musik beim Sport setzt laut einer Studie der Nellis-Range-Universität im US-Bundesstaat Nevada Glückshormone frei. Und Alice Cooper hat nur deshalb ein Golf-Handicap von 2, weil er bereits 9734 Mal „School’s Out“ gesungen hat. In diesem Sinne: Throw your hands in the air and wave ’em like you just don’t care…

So, verehrter Highend-Kamasutra-Kreis, wir sparen uns heute jedes weitere Vorspiel und kommen gleich zur Sache. Schnappt Euch die CD-Fernbedienung, oder postiert Euch am Plattendreher Eures Vertrauens und hebt den Ton-Extrahierer in die nun zu verkündende Vinyl-Furche: vorletztes Stück auf Ol’ Glory, Titelsong. JJ Grey, im heißen Hinterland von Florida, drei Galaxien entfernt vom Miami-Neon-Wahnsinn vor bald fünf Jahrzehnten als John Grey Higginbotham in die Gegenwart der Vergangenheit geboren, feiert hier eine Rhythm-and-Funk-Orgie wie zu besten Stax-Zeiten.

Provogue Records/Mascot Label Group

CD, Vinyl, 16/44,1 Download (Qobuz)

Rufus Thomas, der alte Memphis-Magier, scheint in den Körper des bleichgesichtigen Alt-Surfers Grey gefahren, anders ist das alles nicht zu erklären. Da gurgelt die verrauchte Stimme wie ein Cyborg aus Hammondorgel und Blues-Opa, läuft die Bläsersektion sehr geordnet Amok und funkt die „Shaft“-Gitarre in bester Blaxploitation-Manier. Ein Surfer aus Florida! Das siebte Studioalbum von JJ Grey & Mofro macht dem Professor größte Freude, so wie die ersten sechs.

Ihr kennt den guten Mann nicht? Macht nichts, denn das ändert sich justament jetzt, da Ihr diese Zeilen aus meiner Tastatur des Glücks entgegennehmt. JJ Grey fängt da an, wo Couch-Barde Jack Johnson aufhört. Hört noch dies: Springt zurück zu „A Night To Remember“, eine Ballade, die sich zum Gospel-Blues-Rock entfaltet, bevor Grey allein zu einer blubbernden Basslinie singt, an deren Ende sich alles eine Oktave höher zum großen orchestralen Finale versammelt. Drei-De für die Ohren, meine lieben Audio-Cineasten.

CD, Little Dipper Records

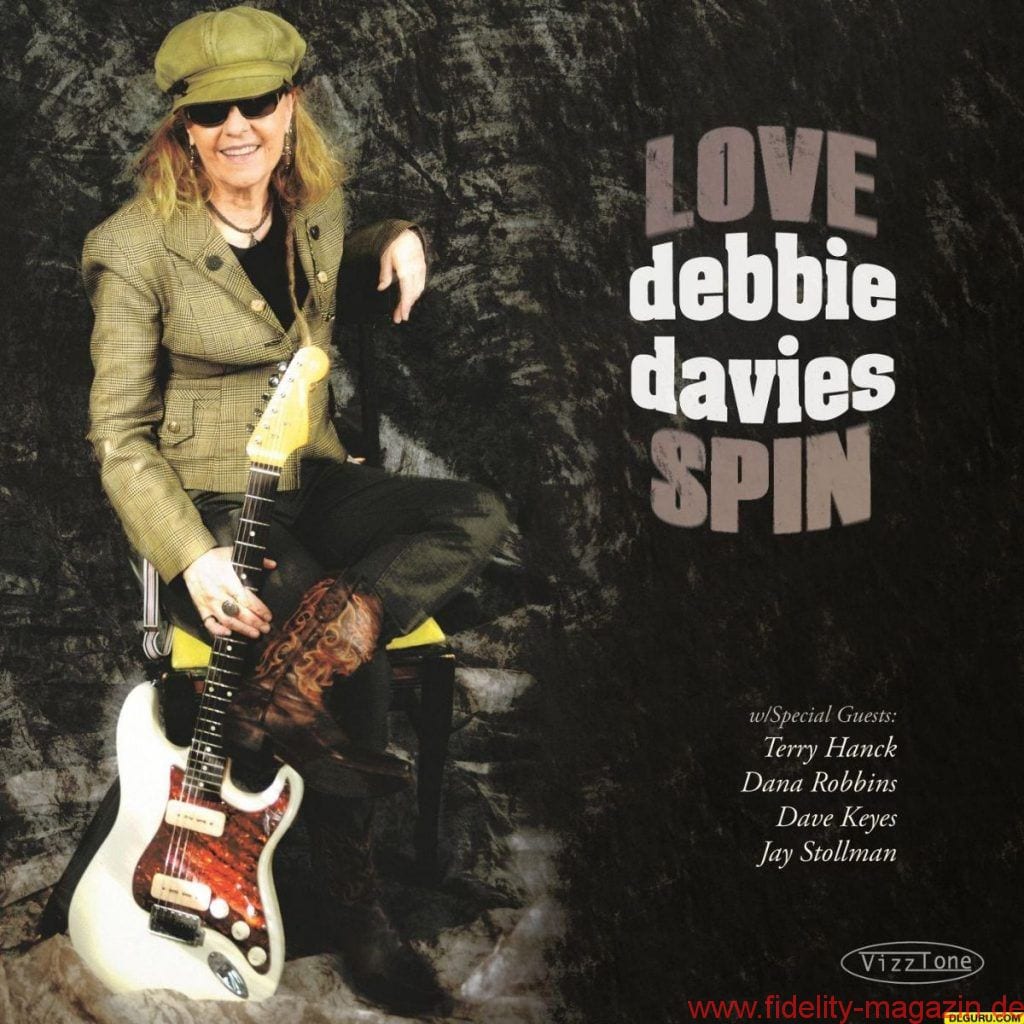

Dingdong, die DHL-Brieftaube, im Schnabel hat sie einen wattierten Umschlag, abgestempelt im fernen Kalifornien. Nanu, denkt der Professor, da wollen wir doch mal sehen. Tja, und wer schaut uns da auf der CD an? Die Mutter von Lukas dem Lokomotivführer, nach erstem Augenschein. Unter der olivfarbenen Lokomotivführermütze aber sehen wir – ich sag’ jetzt mal „wir“, weil Ihr, Befürworter der heiteren Tanzmusik, ja wenige Zentimeter oberhalb dieser Wortkaskaden selbst einen Blick auf das Cover von Debbie Davies’ neuem Werk Love Spin werfen könnt – eine E-Gitarre und Cowboy-Stiefel.

Das führt schon eher zur Wahrheit: Im Alter von 62 Jahren veröffentlicht die Grande Dame des Westküsten-Blues jetzt ihr soundsovieltes Album. Und das erfreut, Freunde. Denn gleich nachdem die gelb gefiederte Friedenstaube abgezwitschert war, habe ich mir das Ding schon durch die Ohren pusten lassen. Eine schöne Sache, wenngleich so manch Stück, etwa „It’s All Blues“, nicht über schon tausendfach gehörtes R’n’B-Humptata hinauswächst. Doch davon wollen wir uns nicht irritieren lassen. Das Eröffnungsstück „Life Of The Party“ ist feinster Funk-Blues, irgendwo zwischen Memphis und New Orleans aus den Wassern des Mississippi gekrochen. Und „I Get The Blues So Easy“ – grandioser Rhythm-and-Blues wie aus dem Delta der 50er. Noch zwei Infos, die Euch vielleicht gefallen: Debbie Davies spielte jahrelang bei den Icebreakers, der Band von Albert Collins – was man bis heute hört. Und sie stand bei einem der letzten Konzerte von Johnny Winter, dem alten Albino-Cowboy, mit auf der Bühne.

Kennt Ihr, Literaten des Glücks, das Weltkulturerbe Die 13 ½ Leben des Käpt’n Blaubär? Darin tauchen Tratsch-Wellen auf, plappernde Wasserwesen, die jeden Schiffbrüchigen und sonstigen Ozean-Anrainer in den Wahnsinn treiben können. So ein paar Tratsch-Wellen müssen auch dem portugiesischen Wellenreiter Frankie Chavez einst an den Gestaden nahe Lissabon begegnet sein, und zwar weit gereiste und wohlmeinende, aus dem Golf von Mexiko herangeschwappte Wellen, in den sich, wie wir Hobby-Geografen alle wissen, auch die Wasser des Mississippi ergießen. Wie sonst wäre es zu erklären, dass Herr Chavez einen Blues-Funk spielt, dass des Professors Herz den dreifachen Handstütz-Überschlag rückwärts turnt.

CD, Search Records

Heart & Spine ist das dritte Album des bislang außerhalb der portugiesischen Surferszene nahezu unbekannten Musikers, der sich zudem lange als Straßenmusiker in Australien durchschlug. Und wer australische Straßen kennt: Das Publikum dort ist recht übersichtlich. Frankie Chavez pendelt heute stilistisch zwischen dem frühen Brachial-Blues der Black Keys – auch Chavez war bis vor kurzem als Gitarren-Schlagzeug-Duo unterwegs – und dem psychedelischen Zottelsoul von John Butler.

Jetzt muss der Professor sich verneigen und den Tratsch-Wellen danken, die Chavez zum einen fragile Blueskunst mit Bottleneck-Slide („Psychotic Lover“) lehrten, zum anderen sphärisch-dreckigen Wumms-Funk deluxe („Her Love“). Das gefällt dem Professor, dessen Seele noch immer im Besitz einer Greencard ist für die verruchte Voodoo-Paralleldimension am Ol’ Man River.

Es gibt sie also noch, die Enthusiasten, die durch Jugendzentren, Cafés mit Kulturauftrag und über Stadtfestbühnen tingeln, um den Menschen den Blues zu bringen. Biber Herrmann ist einer der letzten der hiesigen Mohikaner. Und weil der Mann seit Jahr und Tag seiner Mission verpflichtet ist, seinen Job im Weinbau kündigte und mit Akustikgitarre und Mundharmonika durchs Leben geht, möchte der Professor hier die gute Tat des Tages tun und auf die neue Platte von Herrn Herrmann verweisen. Grounded ist ein schönes Werk für anstehende laue Sommerabende, an denen man auf Balkon oder Terrasse den verpassten Chancen des Lebens nachweint, der verflossenen besten Frau der Welt oder einfach Trauer angesichts überhöhter Benzinpreise zur Ferienzeit empfindet.

Acoustic Music Records

CD, 16/44,1-Download (Qobuz)

Biber Herrmanns Grounded liefert den Soundtrack zu den Widrigkeiten des Lebens, wenn die innere Fahne mal wieder auf Halbmast weht. Gerade die Eigenkompositionen gefallen den Bluesverwertungsorganen des Professors, etwa die Ballade „Rain Of Love“, die schon fast mehr nach Mark Knopfler klingt als nach Baumwollfeld, oder „Have A Little Faith“, in dem sich das Singer-Songwriter-Potenzial von Herrmann offenbart. Probleme habe ich mit den Interpretationen von „Got My Mojo Working“ und von Bob Dylans „Maggie’s Farm“: Hier fehlt mir die treibende Dringlichkeit der Originale. Man ist fast versucht, Biber Herrmann ein Surfbrett zu schenken – siehe meine Worte zu Frankie Chavez. Zum Glück beschließt Biber Herrmann sein Werk mit Robert Johnsons „Kind Hearted Woman Blues“ – da ist die Welt wieder in Ordnung.

And now for something completely different: Der Professor ist für Euch tief, tief, tief hinab in die Londoner Unterwelt gestiegen, dorthin, wo der Punk abgeht, Freunde der leichten Tanzmusik. Als ich wieder das Licht des Tages erblickte, klemmte zwischen meinen Zähnen eine CD, von der ich Euch hier berichten möchte. Es handelt sich dabei um Musik, ich zitiere die Plattenfirma von Oh! Gunquit, der Stilrichtung „Rumble-Bob Trash Freak-a-Billy Garage-Punk Exotica-Raw-Rhythm’n’Blues Surf-Trash“.

Dirty Water Records

CD, Vinyl, 16/44,1-Download (Qobuz)

Zum Glück bin ich nicht Betreiber eines Plattenladens – bei der Beschreibung hätte ich so meine inneren Konflikte zu durchleben, in welches Fach das erste Werk der bereits seit vier Jahren aktiven Combo einzuordnen wäre. Auf jeden Fall gebührt dem Scheibchen Eat Yuppies And Dance meine Aufmerksamkeit, allein schon wegen des appetitanregenden Titels. Aufmerksame Leser mögen sich erinnern, dass ich just vor zwei Monaten an dieser Stelle über die Los Straitjackets zu Euch betete, jene mit mexikanischen Wrestling-Masken spielende Surf-Blues-Kapelle aus Kalifornien. Oh! Gunquit sind wie die ungezogenen Kinder der energiegeladenen Instrumental-„Zwangsjacken“: dreckiger Rockabilly, um Erbarmen flehende Bläsersektion, und alles mit dezenter Schlagseite präsentiert. Anspieltipps: „Head Bites Tail“ (Punk mit jaulender Surfer-Rockabilly-Gitarre), „Hope In Hell“ (Rock and Roll, wie Elvis ihn gespielt hätte, wäre er vom Zombie gebissen worden) und „Into The Woods“ (Soul, wie ihn Brian Ferry spielen würde, wenn er als Crack-Junkie in den Gossen von Memphis leben würde).