Über Geschmack lässt sich streiten

Geschmäcker sind verschieden – eine ebenso schlichte wie richtige Erkenntnis. Nur, wie kommt es dazu? Eine Entstehungsgeschichte des persönlichen Musikgeschmacks

Bilder: Rafal Olechowski (fotolia.com)

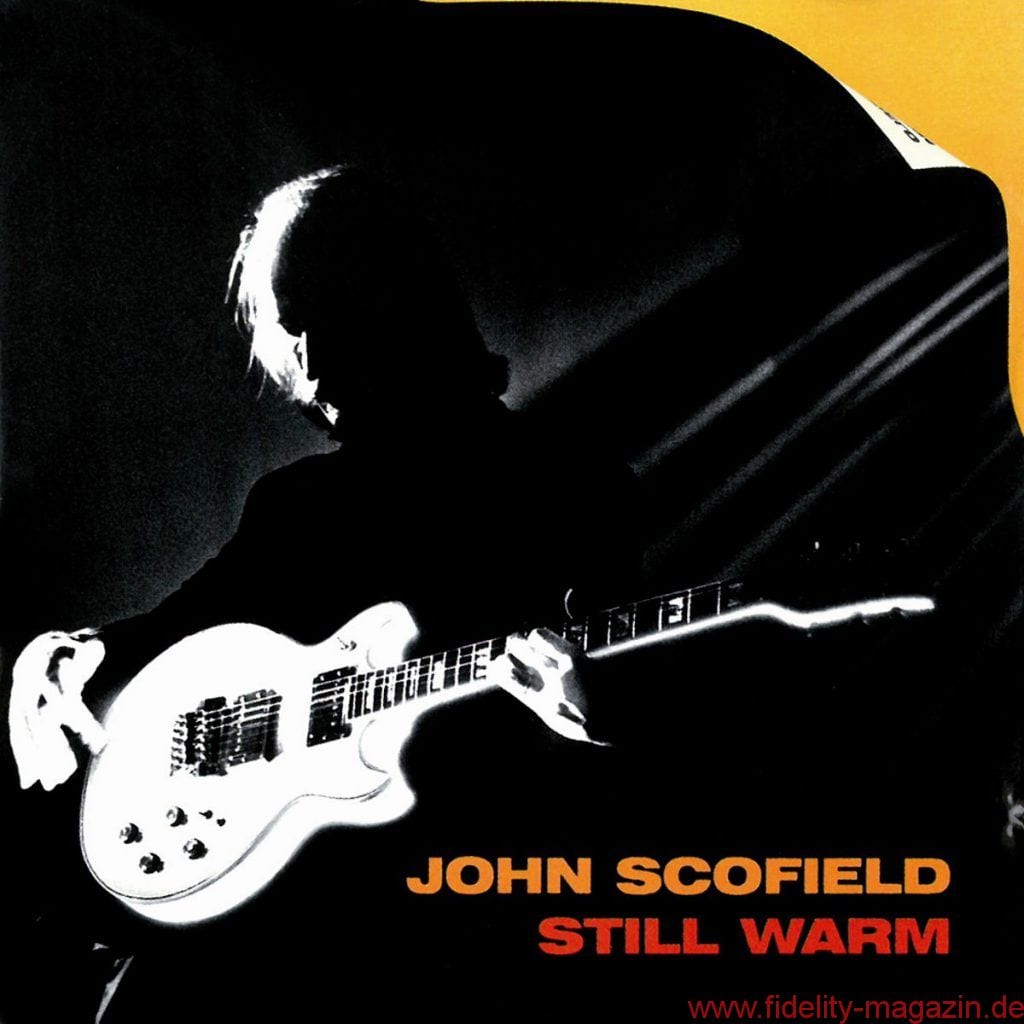

Musikgeschmack ist was für Individualisten. Je individueller, desto abgegrenzter und hochwertiger kommt einem der eigene Geschmack vor. So scheint es zumindest. Geschmack allein ist aber noch kein Qualitätsmerkmal – wer vermag zu beurteilen, was besser ist? Bereits auf dem Schulhof gab es damals zwei Lager in Sachen Rockmusik: Kiss oder AC/DC? Was ist die “bessere” Musik: Glamour-Rock oder harter Bluesrock? Unmöglich zu beantworten. Nur ein paar Jährchen später wieder ideologisch aufgeladene Fragen: Softrock von Chris de Burgh oder Schwermetall von Iron Maiden? Noch nicht ganz volljährig spürte ich dem Blues nach. Auch hier so manche Grundsatzfrage unter Gleichgesinnten: raubeiniger Texasblues von Stevie Ray Vaughan oder back to the roots mit B.B. King? Und die Freunde elektronischer Musik diskutierten emsig über Yello vs. Jean-Michel Jarre.

Zwar etwas überzeichnet, aber dennoch leicht erkennbar: Kein anderer Lebensabschnitt ist für die Ausbildung des eigenen Musikgeschmacks wichtiger und prägender als Kindheit und Jugend. Leichte Anpassungen können sich noch bis Mitte Zwanzig ergeben, der Großteil ist dann aber schon geschehen. Das mag trivial klingen, weil man an der eigenen Person bereits feststellen kann, dass die musikalischen Vorlieben über weite Strecken jene sind, die sich in ganz jungen Jahren bereits abgezeichnet haben. Bei genauerem Hinsehen tut sich jedoch eine Fundgrube für Soziologen und Psychologen auf.

Zwar etwas überzeichnet, aber dennoch leicht erkennbar: Kein anderer Lebensabschnitt ist für die Ausbildung des eigenen Musikgeschmacks wichtiger und prägender als Kindheit und Jugend. Leichte Anpassungen können sich noch bis Mitte Zwanzig ergeben, der Großteil ist dann aber schon geschehen. Das mag trivial klingen, weil man an der eigenen Person bereits feststellen kann, dass die musikalischen Vorlieben über weite Strecken jene sind, die sich in ganz jungen Jahren bereits abgezeichnet haben. Bei genauerem Hinsehen tut sich jedoch eine Fundgrube für Soziologen und Psychologen auf.

Das geht ja gut los!

Die Wissenschaft unterscheidet bei der Entstehung des persönlichen Musikgeschmacks zwei grundverschiedene Prozesse: 1.) Die Entwicklung musikalischer Fähigkeiten, also Musik zu rezipieren. Für diesen Prozess ist das erste Lebensjahrzehnt anzusetzen. 2.) Die musikalische Sozialisation, sprich: die Einordnung des eigenen Musik-Erlebens in einen sozialen Kontext. Dieser Prozess findet weitgehend zwischen dem zehnten und zwanzigsten Lebensjahr statt. Die erforderlichen kognitiven und intellektuellen Fähigkeiten reifen nämlich erst in diesem Lebensabschnitt heran. Und hierfür sind vier Instanzen maßgeblich: die Eltern, die Gleichaltrigen (die Peer Group), das Individuum selbst und die Medien.

Kinder besitzen bereits im Säuglingsalter musikalische Fähigkeiten, die sich dramatisch ausdünnen oder gar ganz verlieren, wenn sie nicht unterstützt werden. Das bedeutet im Klartext: Ran an die Kinderlieder! In Kinderliedern steckt übrigens der tonale Kern unserer westlichen Musikkultur, unseres Harmonieverständnisses: die Dur-Tonleiter. Die Lieder für die Kleinen bestehen ausnahmslos aus diesem Tonmaterial. Durch gemeinsames Singen mit den Eltern wird es regelrecht eingebettet ins Unterbewusstsein und somit zur tonalen Referenz für alles, was einem später im Leben an Musik noch begegnen mag.

Begünstigt wird dies durch ein weiteres Phänomen, das nur im Kindesalter zu beobachten ist: die sogenannte Offenohrigkeit. Kleinkinder haben noch kein geschmackliches Raster. Sie begegnen jedweden musikalischen Eindrücken so gut wie vorbehaltlos und beginnen sich zu Musik zu bewegen, wenn das Stück auch nur eine halbwegs prägnante und vor allem lebhafte Rhythmik enthält. Sie sind gewissermaßen noch unterscheidungslos. Diese primär motorische Reaktion scheint ein urzeitlich verankerter Umgang mit Musik zu sein. Schnellere musikalische Tempi entsprechen übrigens mehr dem kindlichen Bewegungsdrang als langsame.

Begünstigt wird dies durch ein weiteres Phänomen, das nur im Kindesalter zu beobachten ist: die sogenannte Offenohrigkeit. Kleinkinder haben noch kein geschmackliches Raster. Sie begegnen jedweden musikalischen Eindrücken so gut wie vorbehaltlos und beginnen sich zu Musik zu bewegen, wenn das Stück auch nur eine halbwegs prägnante und vor allem lebhafte Rhythmik enthält. Sie sind gewissermaßen noch unterscheidungslos. Diese primär motorische Reaktion scheint ein urzeitlich verankerter Umgang mit Musik zu sein. Schnellere musikalische Tempi entsprechen übrigens mehr dem kindlichen Bewegungsdrang als langsame.

Die Offenohrigkeit kann im Kindergarten und in musikalischer Früherziehung genutzt werden, um Kleinkinder mit breit gefächerten Höreindrucken vor allem rhythmischer Art in Kontakt zu bringen. Eine Untersuchung der Musikpädagogen Prof. Dr. Gembris und Dr. Schellberg zeigte, dass die Offenohrigkeit bis hin zum Vorschulalter am stärksten ausgeprägt ist und bereits bei Sechstklässlern wieder siginifikant nachlässt – Vorboten der Pubertät und deren Abgrenzungsmechanismen.

Die Ergebnisse bestätigen, dass die Offenohrigkeit insgesamt umso größer ist, je jünger die Kinder sind. Daher ist es pädagogisch wertvoll, Kinder möglichst früh mit einem weiten Spektrum unterschiedlicher Musikstile vertraut zu machen.

Die Ergebnisse bestätigen, dass die Offenohrigkeit insgesamt umso größer ist, je jünger die Kinder sind. Daher ist es pädagogisch wertvoll, Kinder möglichst früh mit einem weiten Spektrum unterschiedlicher Musikstile vertraut zu machen.

Abgrenzung muss sein!

Jugend und Musik – eine ganz besondere Paarung. Musik spielt in der Sozialisation und Persönlichkeitsentwicklung junger Menschen eine besonders große Rolle. Sie nutzen die Musik in weit umfassenderem Maße als Kinder und Erwachsene, sie definieren sich geradezu über sie. Der Austausch von Jugendlichen untereinander über Musik beeinflusst auch die Musikpräferenzen und kann durchaus das Zünglein an der geschmacklichen Waage sein, gerade wenn es der Meinungsführer mit der überdurchschnittlich großen CD-Sammlung (oder Playlist) vorgibt.

Darüber hinaus nutzen Heranwachsende Musik, um sich Urteile über andere Menschen in ihrer Umgebung zu machen. Freundschaften entstehen gerade in der Pubertät auf der Basis gemeinsamer musikalischer Interessen und Vorlieben. Musik dient oftmals als Grundlage jugendlicher Kommunikation – Unterhaltungen drehen sich häufig um die neuesten Platten (Songs, Tracks), um die angesagtesten Bands und Künstler.

Musik ist nur eine von mehreren soziologisch relevanten Komponenten. Sie korreliert mit anderen jugendlichen Interessen. Wer sich für eine bestimmte Musikrichtung entscheidet, der teilt mit anderen Gleichgesinnten eine Reihe von psychologischen und sozialen Kennzeichen. Musik ist gewissermaßen ein kommunikatives Interface, mit dessen Hilfe Jugendliche untereinander und mit der Welt da draußen Kontakt aufnehmen. Sie bietet ihnen die Möglichkeit, eine bestimmte Haltung zu zeigen und sich symbolisch zu Themen zu äußern, für die sie selbst möglicherweise noch keine Worte haben. Und wenn doch, dann andere als die Erwachsenen: Kontrastprogramm ist angesagt – was sich auch als zunehmend schwieriger erweist. In den 50ern gab es Rock’n’Roll, in den 60ern Beat, in den 70ern Punk und Disco und in den 90ern schließlich Techno und Grunge: Die erboste Reaktion der Eltern war von Generation zu Generation durchaus vergleichbar. Doch mit welcher Musik sollen Heranwachsende der Jetztzeit noch schocken, wenn ihre Eltern auf dieselben Konzerte gehen und mit den eigenen Kids auf Facebook befreundet sind? Welche Musik können Heranwachsende noch „für sich“ haben? Die ständige Suche danach mag auch ein Grund für die immer detailliertere stilistische Ausdifferenzierung sein. Wo es früher einige wenige, große Strömungen gab, sind heute zig Subgenres vorhanden. Nehmen wir doch einmal Heavy Metal, wo Unterkategorien wie Speed Metal, Thrash Metal, Death Metal, Grind Core etc. wirklich nur noch von Eingeweihten auseinandergehalten werden können.

Musik ist nur eine von mehreren soziologisch relevanten Komponenten. Sie korreliert mit anderen jugendlichen Interessen. Wer sich für eine bestimmte Musikrichtung entscheidet, der teilt mit anderen Gleichgesinnten eine Reihe von psychologischen und sozialen Kennzeichen. Musik ist gewissermaßen ein kommunikatives Interface, mit dessen Hilfe Jugendliche untereinander und mit der Welt da draußen Kontakt aufnehmen. Sie bietet ihnen die Möglichkeit, eine bestimmte Haltung zu zeigen und sich symbolisch zu Themen zu äußern, für die sie selbst möglicherweise noch keine Worte haben. Und wenn doch, dann andere als die Erwachsenen: Kontrastprogramm ist angesagt – was sich auch als zunehmend schwieriger erweist. In den 50ern gab es Rock’n’Roll, in den 60ern Beat, in den 70ern Punk und Disco und in den 90ern schließlich Techno und Grunge: Die erboste Reaktion der Eltern war von Generation zu Generation durchaus vergleichbar. Doch mit welcher Musik sollen Heranwachsende der Jetztzeit noch schocken, wenn ihre Eltern auf dieselben Konzerte gehen und mit den eigenen Kids auf Facebook befreundet sind? Welche Musik können Heranwachsende noch „für sich“ haben? Die ständige Suche danach mag auch ein Grund für die immer detailliertere stilistische Ausdifferenzierung sein. Wo es früher einige wenige, große Strömungen gab, sind heute zig Subgenres vorhanden. Nehmen wir doch einmal Heavy Metal, wo Unterkategorien wie Speed Metal, Thrash Metal, Death Metal, Grind Core etc. wirklich nur noch von Eingeweihten auseinandergehalten werden können.

Der Musikgeschmack, wie er sich etwa bis Mitte zwanzig herausgebildet hat, bleibt mit minimalen Kurskorrekturen für die folgenden Jahrzehnte des Erwachsenenalters erhalten – das mittlerweile häufig 60 Jahre und mehr umfasst. Zeit genug, um doch noch die eine oder andere Richtungsänderung in Sachen Geschmack anzustoßen. Wie sich ja auch generelle Lebensorientierung, Bedürfnisse und Werte noch ändern können. Musikbezogene Freizeitinteressen können in späteren Lebensphasen – mag es an der Beanspruchung durch Beruf oder Familie liegen – nicht mehr in dem Umfang wie in jungen Jahren realisiert werden. Das noch in der Jugendzeit typische Interesse an Moden und Strömungen flacht ab. Erst mit dem Ausstieg aus dem Berufsleben mag sich dies wieder ändern; nun ist wieder mehr Platz für bewusste Begegnung mit Musik.

Der Musikgeschmack, wie er sich etwa bis Mitte zwanzig herausgebildet hat, bleibt mit minimalen Kurskorrekturen für die folgenden Jahrzehnte des Erwachsenenalters erhalten – das mittlerweile häufig 60 Jahre und mehr umfasst. Zeit genug, um doch noch die eine oder andere Richtungsänderung in Sachen Geschmack anzustoßen. Wie sich ja auch generelle Lebensorientierung, Bedürfnisse und Werte noch ändern können. Musikbezogene Freizeitinteressen können in späteren Lebensphasen – mag es an der Beanspruchung durch Beruf oder Familie liegen – nicht mehr in dem Umfang wie in jungen Jahren realisiert werden. Das noch in der Jugendzeit typische Interesse an Moden und Strömungen flacht ab. Erst mit dem Ausstieg aus dem Berufsleben mag sich dies wieder ändern; nun ist wieder mehr Platz für bewusste Begegnung mit Musik.

Singt!

Singt!

Musikgeschmack ist nicht willkürlich, sondern von verschiedenen Faktoren der Sozialisation abhängig. Er entsteht durch Rezeption, also durch aktives Hören, durch das aktive Aufnehmen von Musik. Darunter fällt auch die Prägung durch die Medien. Waren vor wenigen Jahren noch das musikalische Angebot aus dem Elternhaus und vor allem die Peer Group dominante Faktoren, rückt heute das Musikangebot über die Medien mehr und mehr in den Fokus. Per Mausklick lässt sich das komplette Musikangebot der Welt ins heimische Jugendzimmer streamen. Es ist allerdings noch unerforscht, wie die exorbitante Verfügbarkeit von Musik, wie sie Streamingdienste bieten, den Musikgeschmack und dessen Entstehung verändert.

Im Kindesalter geschieht vieles spielerisch. Nicht nur der Spracherwerb, das Erlernen eines Instruments, sondern auch die Formung des Musikgeschmacks. Als Erwachsener muss man sich diesen regelrecht erarbeiten, um sich Neuem eingehend widmen zu können. Das erfordert Reflexion über das bisher Gehörte sowie eine generelle Aufgeschlossenheit gegenüber Neuem. Hier spielt die Zutrittsschwelle für die jeweilige Stilistik eine wichtige Rolle: Während sie bei Klassik und Jazz relativ hoch hängt, also Hintergrundwissen erforderlich ist, um vollen Zugang zu dieser Musikgattung zu bekommen, handelt es sich beim Programm des Popradios um massenkompatible Mainstreamware, bei der die intellektuelle Zugangsschwelle deutlich niedriger angesetzt ist.

Glücklicherweise unterliegt der Musikgeschmack soziologischem Wandel. War noch vor wenigen Jahrzehnten mit einer Musikrichtung ein bestimmtes Sozialprestige verbunden, ja fungierte eine solche sogar als identitätsstiftendes Merkmal, weichen diese gesellschaftlichen Allgemeinplätze nach und nach auf. Natürlich existieren immer noch die Klischees vom konservativen, bildungsbürgerlichen Klassikfreund und vom Jazz hörenden Intellektuellen im Rollkragenpulli, sie dürfen aber allmählich in die Tonne getreten werden. War früher eine strikte Abgrenzung der Hörertypologien das Maß aller Dinge, gilt heute ein breit aufgestellter Geschmack als Insignie für gebildete Stilsicherheit.

Glücklicherweise unterliegt der Musikgeschmack soziologischem Wandel. War noch vor wenigen Jahrzehnten mit einer Musikrichtung ein bestimmtes Sozialprestige verbunden, ja fungierte eine solche sogar als identitätsstiftendes Merkmal, weichen diese gesellschaftlichen Allgemeinplätze nach und nach auf. Natürlich existieren immer noch die Klischees vom konservativen, bildungsbürgerlichen Klassikfreund und vom Jazz hörenden Intellektuellen im Rollkragenpulli, sie dürfen aber allmählich in die Tonne getreten werden. War früher eine strikte Abgrenzung der Hörertypologien das Maß aller Dinge, gilt heute ein breit aufgestellter Geschmack als Insignie für gebildete Stilsicherheit.

Wem das bis hierher möglichweise ein zu tiefer Griff in die Soziologiekiste war, dem sei das Motto mitgegeben, das für allerlei Kurzweil und frischen Wind in der musikalischen Ecke des Geistes sorgt: Singt mit Euren Kindern und probiert Neues!