Die Umdeutung der Klassik – Stanley Kubrick provoziert

Die klassische Konzertmusik steht für Bildung, Zivilisation, Geschmack. Der Regisseur Stanley Kubrick hat das gründlich in Frage gestellt. Mit seinen Filmen lud er die Klassik mit völlig neuen Bedeutungen auf

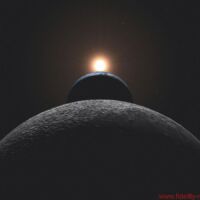

Ein Mehr-als-zwei-Stunden-Film, der fast keine Dialoge enthielt, wartete dringend auf seine Tonspur. Aber wie klingt der Weltraum? Wie klingt das Vakuum? Ein Assistent des Regisseurs war es angeblich, der die Musik aussuchte und sie versuchsweise zuspielte. Klassische Musik von der Schallplatte, dirigiert von Karl Böhm, Ernest Bour, Karajan, Roschdestwensky. Das mag so gewesen sein oder auch nicht. Kubrick jedenfalls gefiel’s. Er ließ seine Produktionsfirma MGM in Hollywood wissen, dass er den Film mit ernster Musik aus Europa unterlegen werde. Mit Musik von einem Deutschen, einem Österreicher, einem Ungarn und einem Sowjetbürger.

Die Verantwortlichen bei MGM waren entsetzt. 10,5 Millionen Dollar hatten sie in das Projekt investiert, 60 Effekt-Spezialisten und Technik-Designer arbeiteten daran, IBM und Boeing lieferten ihre Technologie, Amerika war im Weltraumfieber. Der erste wirklich große Science-Fiction-Film der Geschichte sollte nach amerikanischer Zukunft klingen und nicht nach europäischer Klassik! MGM beauftragte eilig den Filmkomponisten Alex North, der die Musik zu Spartacus geschrieben hatte, Kubricks bis dahin größtem Erfolg. North flog nach London, traf den Regisseur, diskutierte das Projekt, hörte sich die Musikauswahl an und beschloss, sich an Kubricks Favoriten zu orientieren. Als Konkurrenz zu Also sprach Zarathustra, der Titelmusik, schrieb er ein Stück mit fast demselben Aufbau, fast derselben Instrumentierung. Als Ersatz für An der schönen blauen Donau schrieb er ebenfalls einen Walzer, als Ersatz für Ligetis Lux aeterna ebenfalls etwas Dissonantes mit Frauenstimme. Es war eine Gratwanderung zwischen Kreation und Plagiat. Doch Alex North hatte keine Chance.

LP/Polydor

Kubrick, der geniale Provokateur, wusste genau, was er tat. Nichts konnte weiter entfernt sein vom Klischee einer „Space Music“ als der Wiener Walzerkönig Strauß oder der von georgischer Folklore inspirierte Khatchaturian. Das gefiel Kubrick. Auch ahnte der Regisseur wohl schon, dass sein Film 2001 – Odyssee im Weltraum unsere Art, diese Musik zu hören, völlig auf den Kopf stellen würde. Der Donauwalzer, von den Filmkritikern als „Muzak“ und „Flughafenbeschallung“ abgetan, erwies sich als geniale Umsetzung des Phänomens Schwerelosigkeit. Das Adagio aus der Gayaneh Suite vermittelte die ultimative Melancholie, die abgrundtiefe Verlorenheit im Unendlichen, vom Vakuum umgeben, weit draußen Richtung Jupiter. Die mikrotonale Musiktechnologie Ligetis als Klangwelt einer überlegenen Zivilisation – das war einer der besten Kommentare, die je zur Musik des Ungarn gemacht wurden. Und die Titelmusik? Dank Kubrick hat der Zarathustra sogar das Pop-Universum erobert.

LP/Warner

Bei 2001 begann es als Improvisation, als verfremdendes Experiment. Danach machte Kubrick die „Umstülpung“ klassischer Musik aber zur Methode. Anthony Burgess’ Roman Clockwork Orange gab ihm dafür sogar eine Steilvorlage. Der Held, Alex, führt eine Jugend-Gang an und verbringt seine Zeit mit Gewaltexzessen, Drogen und Alkohol. Ganz besonders auf Touren bringt ihn dabei die Musik des großen „Ludwig van“, vor allem Beethovens Neunte. Natürlich konnte Burgess nichts von den rabiaten Orgien ahnen, die Heavy-Metal-Bands später mit Klassik-Themen anzetteln sollten. Er dachte vielleicht eher an die Rolle des Walkürenritts in Hitlers Wochenschauen: Klassik als Aufputschmittel. Der Film-Soundtrack bietet außer Beethoven noch Rossini, Purcell und Elgar – überwiegend Märsche, Markiges, Mitreißendes. Einige der Stücke wurden von Wendy (damals: Walter) Carlos am Synthesizer eingespielt – auch das eine freche Umdeutung klassischer Würde. Kubrick kannte da keine Hemmungen.

LP/Warner

Danach hatte sein Umgang mit klassischer Musik schon etwas Virtuoses. In Barry Lyndon – nach einem Roman von William Thackeray – wird die Geschichte eines opportunistischen Karrieristen erzählt, der im 18. Jahrhundert vom niedrigen Adel bis an die Spitze der Gesellschaft aufsteigt – und ebenso schnell wieder absteigt. Ansehen und Zeremonie, Kostüme und Perücken: Alles in dieser Welt ist nur Fassade und Schein. Selten hat man die repräsentative Feierlichkeit bei Bach, Händel und Vivaldi mit so viel Misstrauen gehört wie als Zuschauer dieses Films. Auch in Shining, Kubricks surrealem Horror-Epos von 1980, verzichtet der Regisseur auf neue Filmmusik. Stattdessen verwendet er Avantgarde-Stücke des 20. Jahrhunderts – Bartók, Penderecki, Ligeti – als beängstigende, verstörende Schreckenstöne. Eine Erschütterung, die lange nachwirkt.