Kraan – Live

Krautrock – so nannte man in den Siebzigern die Musik der experimentellen Bands in West-Berlin, Hamburg, Düsseldorf oder München.

Der Begriff erinnerte an „Kraut und Rüben“ oder an das Kraut, das man raucht und das so schön antörnt. Nicht jedem war damals bekannt, dass das Wort „Krautrock“ aus dem Englischen kam, wo der Ausdruck „krauts“ despektierlich für „die Deutschen“ verwendet wird. In England hatte man nämlich schnell erkannt, dass diese neue Rockmusik aus Germany etwas ganz Eigenes war. Bands wie Can, Amon Düül II, Tangerine Dream oder Kraftwerk ahmten nicht angloamerikanische Vorbilder nach, sondern begannen quasi bei null – spontan, intuitiv, unakademisch, mit viel Improvisation. Diese Musik war Teil der Kulturrevolution um 1968. Das Wort „Krautrock“ verlor dann auch sehr schnell seinen despektierlichen Klang. „Deutsches war nicht im Entferntesten uncool“, erinnert sich der englische Drummer Stephen Morris. „Im Gegenteil, es war fremd und verlockend.“

Die Anfänge von Kraan sind typisch für den Krautrock. Eine Handvoll Waldorfschüler, die sich Instrumente geschnappt haben und einfach mal loslegten. „Wir sind alle Autodidakten“, sagte Hellmut Hattler, „nur gesegnet mit Talent und Gespür, aber ohne tieferes Wissen über theoretische Zusammenhänge. Beim nächtelangen Jammen haben wir per ‚trial & error‘ herausgearbeitet, was geht – und was nicht.“ Und bei Kraan ging ziemlich viel, weil die Jungs virtuos und improvisationsfreudig waren und Groove hatten. 1972 spielten sie als erste deutsche Gruppe auf einem Festival in England. Und innerhalb von zwei, drei Jahren steigerten sie sich zur formidablen Fusion-Band. Am bekanntesten wurde Hattler selbst, der seine Bassgitarre spielte wie niemand sonst. Als verhinderter Gitarrist habe er „auch ein bisschen Gitarre gespielt auf dem Bass“ – sogar mit Plektrum und Effekten. „Alle dachten: Der hat ’ne Meise, das darf man doch gar nicht als Bassist.“ Mit seinem Zauber-Bass zog Hattler die Fäden in Kraans Musik.

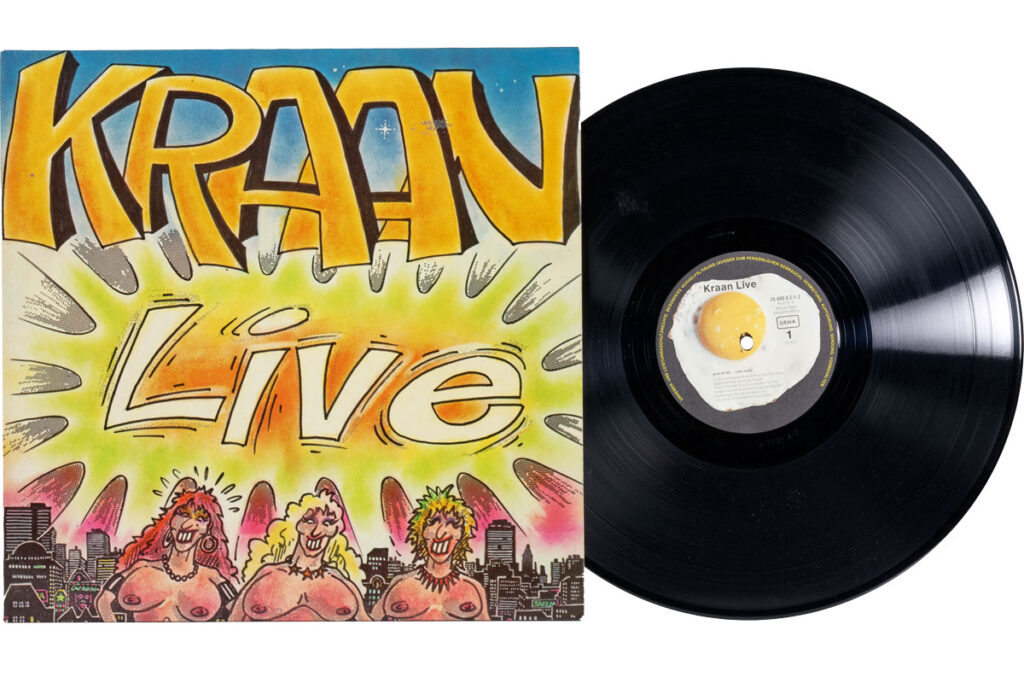

Als nach drei Studioalben das Doppelalbum Live entstand, waren Kraan speziell in West-Berlin schon Kult. „Jedes Mal waren die Konzerte dort rappelvoll“ (Hattler). Besonders der Groove der Band war legendär. Peter Wolbrandt und Jan Fride (zwei Brüder – trotz des unterschiedlichen Nachnamens) hätten sich mit ihrer Spieltechnik damals auch in der US-Fusionszene behaupten können. „Alto“ Pappert blies sein Saxofon im Konzert elektrisch verstärkt – es klang zeitweise wie ein Synthesizer. Kraans Doppelalbum gilt in Fachkreisen als „eines der besten Live-Alben der Rock-Geschichte“ (metal.de).

Aufnahme: Oktober 1974

Veröffentlichung: Anfang 1975

Label: Intercord

Produktion: Kraan

Titel

A

- Jerk Of Life 5:09

- Nam Nam 15:09

B

- Holiday am Marterhorn including Gipfelsturm 12:59

- Sarah’s Ritt durch den Schwarzwald 6:00

C

- Andy Nogger 3:45

- Andy Nogger – Gutter King 6:59

- Hallo Ja Ja, I Don’t Know 10:18

D

- Lonesome Liftboy 5:12

- Kraan Arabia 12:30

Musiker

Peter Wolbrand – Gitarren, Gesang

Jan Fride – Schlagzeug, Percussion

Hellmut Hattler – Bass, Gesang

Johannes „Alto“ Pappert – Altsaxofon

- Der Opener „Jerk Of Life“ ist vor allem eines: funky. Das Gitarrensolo besteht nur aus rhythmisch gespielten Akkorden.

- „Nam Nam“ enthält Hattlers großes Bass-Feature (7 Minuten!) – teils vom Schlagzeug begleitet, teils nur vom rhythmischen Klatschen des begeisterten Publikums. „Wie ein Naturereignis“ (Matthias Mineur).

- Den Bandnamen „Kraan“ kann niemand so recht erklären. „Das Wort ‚Kran‘ kam mir zufällig in den Sinn“, sagt Hattler, „und mit Doppel-a sah es einfach besser aus. Der Name ‚Kraan‘ klingt gut, weil er vorne hart anfängt und hinten weich aufhört.“

- „Holiday am Marterhorn“ hat eine für Kraans Verhältnisse romantische Melodie, aber mit einem verkürzten Takt darin. Das Gitarrensolo in diesem Stück ist ein Highlight des Albums: „Mit dieser Live-Fassung legte Peter sein Meisterstück ab“ (Hattler).

- Die Themen von „Sarah“ und „Hallo“ würden auch in den deutschen Jazz der Siebziger passen – à la Volker Kriegel.

- Der legendäre Toningenieur Conny Plank (1940–1987) stellt seine 16-Spur-Maschine direkt auf die Bühne im Berliner „Quartier Latin“. Gleich zwei Abende werden mitgeschnitten, doch alle Aufnahmen auf dem Album stammen vom ersten Abend – weil am zweiten Abend (so erzählt Hattler) einer der Konzertbesucher für „unangenehme Atmosphäre“ sorgt.

- Ein besonderes Feature gibt es in „Kraan Arabia“: ein unbegleitetes Saxofonsolo in einer orientalischen Skala.

- Kraans Gitarrist Peter Wolbrandt entwirft das Albumcover, doch die Plattenfirma lehnt es ab. Erst als Kraans Manager über die Presse Druck aufbaut, gibt die Firma nach. In England allerdings erscheint die Platte in einem anderen Design.