FIDELITY Wissen: Digitale Room-EQs

Die highendigen Komponenten sind mit der feinsten Takelage verkabelt, die Lautsprecher stehen auf Absorberfüßen, aus den Membranen kommt das Maximum an purer, unverfälschter Klanginformation – und dann macht die Klangphysik des Wohnzimmers einen fetten Strich durch die Rechnung. Kann die Magie der Einsen und Nullen hier die Antwort sein?

Wir alle haben dieses Sprüchlein schon gehört: Der Raum ist die größte Komponente – und wenn wir Komponente sagen, meinen wir in der Regel Problemquelle. Raummoden und Flatterechos überlagern das Signal aus der Stereoanlage und „würzen“ die Musik mit einer fragwürdigen Mischung aus dröhnenden Bässen und metallisch plärrenden Höhen. Im Studiobereich kann man solchen Problemen effektiv mit Akustikmodulen begegnen, im Wohnzimmer sind derart raumgreifende Maßnahmen weniger gern gesehen. Strategische Platzierung von Bücherregalen oder wild wuchernder Botanik lassen wir uns noch gefallen, doch die Bereitschaft, die eigenen vier Wände mit Absorbern, Diffusoren und Bassfallen zu bevölkern, fällt meist deutlich geringer aus.

DSP: mächtig, aber nicht magisch

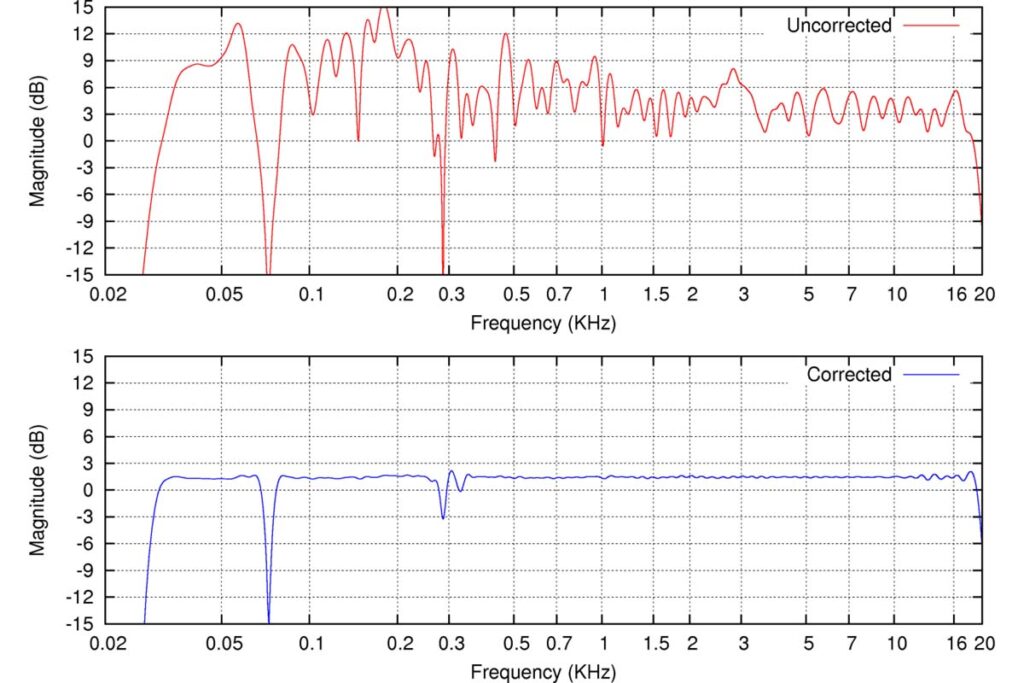

Zum Glück leben wir im digitalen Zeitalter, in dem die Manipulation von Einsen und Nullen für all unsere analogen Probleme eine Lösung bereitzuhalten scheint. Und in der Tat sind digitale Signalprozessoren (DSPs) mächtige Werkzeuge: Sie können Frequenzen, Phasengang und Zeitverhalten frei formen, mit beliebig vielen Angriffspunkten (sprich: Filtern), die wir in Bandbreite und Filtergüte genau auf unsere Bedürfnisse anpassen können. Bevor wir uns allerdings daran machen, mit diesem Akustik-Wundermittel den Frequenzgang glattzubügeln, müssen wir uns eine wichtige Einschränkung vergegenwärtigen: Raumakustische Probleme ergeben sich durch die Interaktion zwischen den Lautsprechern und dem Zimmer – mit anderen Worten, sie entstehen, nachdem sich der Schall von der Membran gelöst hat. Ein Equalizer kann das Signal dagegen nur innerhalb der Kette manipulieren, also bevor es zu den Chassis gelangt. Allein deshalb kann DSP-basierte Raumeinmessung Probleme mit der Raumakustik nicht beheben; wir verfälschen das Musiksignal so, dass es diese möglichst wenig provoziert.

Daraus lassen sich zwei Schlüsse ziehen: Je weniger Aufgaben wir unserer DSP-Blackbox stellen, desto weniger Eingriffe in das Musiksignal werden benötigt und desto besser wird deshalb auch das Endergebnis ausfallen. Ein DSP erspart es also nicht, die Lautsprecher sorgsam aufzustellen und den Hörraum auf der analogen Ebene zumindest so weit zu optimieren, wie wir es mit der Bewohnbarkeit vereinbaren können. Zum anderen kann weniger bisweilen mehr sein: Wenn wir eine nervige Frequenzspitze nicht komplett wegradieren, sondern nur so weit absenken, bis sie nicht mehr auffällt, bleibt das ursprüngliche Musiksignal näher an der Vorgabe – letztlich muss hier stets das Ohr das letzte Wort haben. Ein weiteres Argument gegen allzu starke Eingriffe in den Frequenzgang ist der Umstand, dass raumakustische Probleme und damit auch deren Korrektur hörplatzabhängig sind: Zieht man den Frequenzgang an einem Punkt im Raum glatt, können die vermeintlichen Verbesserungen anderswo durchaus nur noch mehr Unwucht ins Klanggeschehen bringen.

Zwei Paar Schuhe

Doch bleiben wir erstmal an unserem Hörplatz sitzen: Man kann sich natürlich die Frage stellen, ob nicht nur das Endergebnis zählt. Wenn die Lautsprecher-Raum-Interaktion zur Verfälschung des Frequenzgangs führt, wird durch das Glattbügeln dieser Abweichungen nicht am Ende alles richtig? Hier gibt es einen kleinen Haken: Unser Gehör lässt sich nicht so leicht hinters Licht führen – es kann zwischen direktem und reflektiertem Schall unterscheiden, solange der Zeitversatz zwischen den beiden mindestens fünf Millisekunden beträgt. Ein kleines Gedankenexperiment: Weil Hilary Hahn nichts Besseres mit ihrer Zeit anzufangen weiß, spielt sie in unserem Hörraum für uns ihre Geige. Der Schall löst sich unmanipuliert von ihrem Instrument und wird dann vom Raumhall überlagert. Könnten wir den Frequenzgang der Violine so anpassen, dass das Endergebnis deren Klang im luftleeren Raum entspricht, würde am Ende der Raum klingen wie eine Geige und die Geige wie ein Negativabzug des Raumhalls. Unser Ohr kann das so aufdröseln, und ich kann Ihnen versprechen, das Resultat würde Ihnen nicht gefallen.

EQ-basierte Raumkorrektur sollte daher nicht im Mittel- und Hochtonbereich, sondern nur im Bass und allenfalls im Grundton vorgenommen werden. Ausnahmen bilden hier Resonanzspitzen: schmalbandige, lange nachhallende Frequenzpeaks, die nur gelegentlich direkt auffallen, aber zuverlässig Ohrenbluten verursachen. Da unser Gehör Veränderungen im Frequenzgang stärker wahrnimmt, je breitbandiger sie sind, wird eine schmalbandige Korrektur einer solchen Spitze an der Klangbalance nicht viel ändern, längere Hörsessions dafür aber ungleich angenehmer machen.

Ordnung im Keller

Wenn Raumkorrektur aber aus oben genannten Gründen nicht wirklich funktioniert, wieso ist sie im Bass dann in Ordnung? Mit abnehmender Frequenz werden die Wellenlängen immer größer und der Phasenunterschied zwischen dem direkten und dem reflektierten Schallanteil immer kleiner, bis sich beide annähernd wie ein zusammenhängendes Schallereignis verhalten. Unterhalb einer bestimmten Frequenz werden die Wellenlängen also so groß, dass sie sich nicht mehr wie im Raum hin- und herreflektierte Schallereignisse verhalten, sondern vielmehr den Raum im Ganzen zum Resonieren anregen. Je nachdem, wie groß Ihr Raum ist und wen Sie fragen, liegt diese Übergangsfrequenz zwischen 200 und 500 Hertz. Hier tut uns die Physik einen kleinen Gefallen, weil in diesem Bereich, in dem wir „straflos“ in den Frequenzgang eingreifen können, in der Regel auch die größten Probleme auftreten.

Allerdings gilt es auch hier, einige wichtige Regeln zu beachten: Raummoden bestehen aus Anhebungen und Auslöschungen. Zu Anhebungen kommt es überall dort, wo die von Wand zu Wand reflektierten Schallwellen gleichphasig aufeinandertreffen und sich addieren. An anderen Stellen fallen sie gegenphasig zusammen und es kommt dementsprechend zu Auslöschungen. Während es absolut sinnvoll ist, Bassspitzen abzusenken, sollte man sich ein Auffüllen der Auslöschungen verkneifen, denn sie werden durch dieselbe Schallenergie verursacht, die der Lautsprecher in den Raum abgibt. Erhöht man auf dieser Frequenz den Pegel, verstärkt sich die reflektierte Welle im gleichen Maße und führt am Ende zu exakt der gleichen Auslöschung. Man gewinnt also nichts, aber der Verstärker schwitzt und der Lautsprecher rudert mit seinen Membranen, was nur zu unnötigen Verzerrungen ohne Zusatznutzen führt.

Wenn wir nun Bassspitzen glätten, ohne die Senken anzuheben, dürfen wir natürlich nicht vergessen, dass wir letztlich Bassenergie aus der Wiedergabe nehmen. Dem können wir mit zwei Ansätzen begegnen, die sich gerne auch in Kombination anwenden lassen. Zum einen erinnern wir uns an die eingangs erwähnte Maxime „Weniger ist mehr“: Statt die Überhöhungen im Bass vollständig einzuebnen, kann es sinnvoll sein, sie nur so weit abzusenken, bis sie nicht mehr stören; die Lautsprecher werfen so immer noch einen Gutteil der auf der Aufnahme enthaltenen Tieftonenergie in den Raum und der Punch im Bass bleibt erhalten. Beim zweiten Ansatz folgen wir der Maxime „Mehr ist mehr“: Da wir insgesamt Tieftonenergie herausgenommen haben, können wir nach unseren Korrekturen zum Ausgleich den gesamten Bassreich bis etwa 200 oder 300 Hertz um ein oder zwei Dezibel anheben, je nachdem, wie stark wir die Bassspitzen heruntergedrückt haben. Auch hier gehen wir nach Gehör vor. Kleiner Tipp zum Schluss: Wenn Präsenzbereich und Hochton nervig schrill klingen, liegt das manchmal tatsächlich an einem Mangel an Bassenergie. Es lohnt sich also, bei der Anpassung des Basspegels auf die oberen Register zu hören.