Der Erfinder der Elektronenröhre? Edison – er wusste es nur nicht!

In dieser kleinen Serie entführen wir Sie in die Welt zwischen Kathode‚ Gitter und Anode‚ stellen die Einzelteile einer Röhre vor und erklären deren Spiel mit den Elektronen. Kurzum: Hier geht’s vom Kathodenstrahlenrelais bis zur Gegentakt-Endstufe

Thomas Alva Edison hatte unter anderem die Glühlampe erfunden. Nun suchte er nach einem Grund, weshalb sich seine Leuchtmittel mit der Zeit von innen schwärzten. Dabei kam er auf die Idee, eine kleine Metallplatte mit einem Anschluss nach außen in den Glaskolben einzuschmelzen. Durch viele Versuche wies er nach, dass zwischen dieser Platte und dem Glühdraht ein Strom durch das Vakuum fließt, sobald der Draht zum Glühen gebracht wird und zwischen diesem und der Platte eine Spannung angelegt ist. Er erkannte sogar, dass der Strom nur fließt, wenn die angelegte Spannung eine bestimmte Polarität hat. Allerdings maß Edison dieser Entdeckung anno 1883 keine weitere Bedeutung zu; er ließ sie im wahrsten Sinne des Wortes in der Schublade verschwinden. Erst in den Jahren 1904 bis 1906 wiesen John A. Fleming (England), Lee de Forest (USA) sowie Robert von Lieben (Österreich) nach, dass sich von einer glühenden Drahtwendel im Vakuum Elektronen fortbewegen und von einer Platte angezogen werden, wenn diese gegenüber der Drahtwendel positiv geladen ist. Die Drahtwendel wurde mit dem griechischen Begriff „Katode“, die Platte mit „Anode“ bezeichnet. Robert von Lieben entdeckte darüber hinaus, dass sich dieser Elektronenstrom durch ein Gitter, das zwischen der glühenden Kathode und der Anode an- gebracht wird, in weiten Teilen beeinflussen lässt. An dieses Gitter brauchte nur eine kleine negative Spannung angelegt zu werden, um den Elektronenfluss zu behindern.

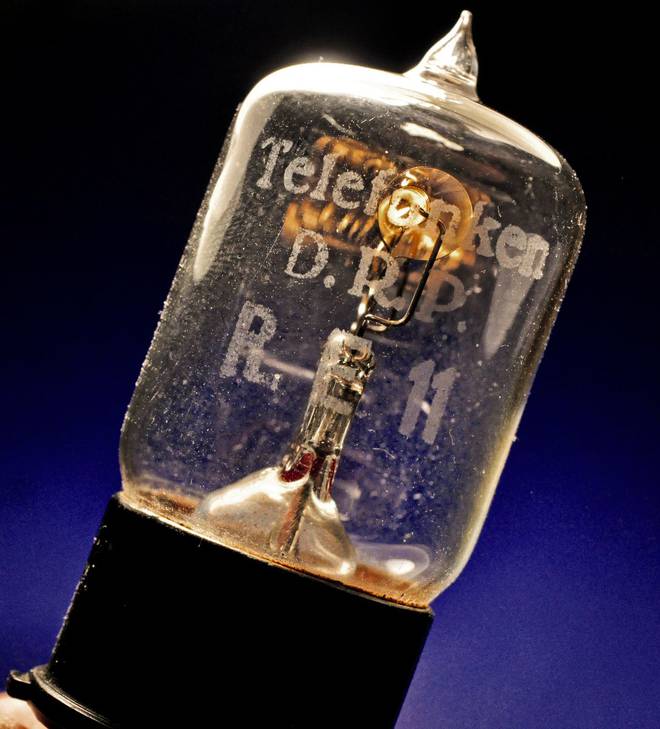

Auf diese Weise konstruierte von Lieben die erste Verstärkerröhre und nannte sie „Elektronenstrahlenrelais“. Schließlich sollte sie echte klackende Relais ersetzen, die zur „Verstärkung“ der damals üblichen Morsezeichen dienten. Da diese nur aus kurzen oder langen Stromimpulsen bestehen, genügte eine einfache Morsetaste zur Nachrichtenübertragung: Strom wurde ein- und ausgeschaltet. Die Digitaltechnik ist damit übrigens älter als die Analogtechnik, denn der Morseschreiber kam noch vor dem Telefon. Von Liebens „Ur-Röhre“ enthielt auch kein reines Vakuum, sondern eine Queck- silberdampf-Füllung, da hierdurch Schaltwirkung und Stromfluss verbessert wurden. Erst 1913 erkannte man, dass für eine richtige analoge Steuerung der Röhre ein Hochvakuum nötig war. Ab 1914 wurden dann Röhren nach diesem Prinzip von Tele- funken in Serie gebaut. Der schnurgerade gespannte Heizfaden ist übrigens auch heute noch in direkt geheizten Röhren zu finden. Zu Beginn der Röhrentechnik war die optimale Temperatur für den Elektronenaustritt ca. 2200 °C; einen dreistufigen Verstärker konnte man daher bequem als Zimmerbeleuchtung verwenden. Die heutigen Barium-Katoden emittieren bereits ab einer Temperatur von ca. 700 °C. Die Heizdrähte verschwanden in einem Nickelröhrchen, das sich problemlos mit verschiedenen Chemikalien beschichten lässt. Und aus der ursprünglich in den Glaskolben eingeschmolzenen Anodenplatte wurde ein Zylinder, der die Katode umgibt. Auch das Gitter – mittlerweile als „Steuergitter“ bezeichnet – wurde vom „Schaumlöffel“ zur Drahtwendel. Diese 3-Elektroden- Röhren (Kathode, Gitter, Anode) wurden zunächst für die Verstärkung von Telefonsignalen genutzt, um Ferngespräche über tausende von Kilometern zu realisieren. Die Elektroden einer Röhre werden übrigens altgriechisch gezählt: „3“ steht für „Tri“, also wurde aus der 3-Elektroden-Röhre die Triode. (In einer weiteren Folge dieser Serie werden wir unter anderem die Pentode, also die 5-Elektroden-Röhre, für richtig dicke Verstärker kennenlernen.)

Während vornehmlich Funkamateure und engagierte Bastler die weitere Entwicklung der Elektronenröhre und ihre Verwendung in der Nachrichtentechnik vorantrieben, entwickelte sich zur gleichen Zeit der Rundfunk in Deutschland. Unter bestimmten Voraussetzungen und mithilfe nur weniger zusätzlicher Bauelemente ist es nämlich möglich, mit einer solchen Röhre Schwingungen zu erzeugen, die sich im Raum ausbreiten; dabei handelt es sich um echte Radiowellen. Doch Sender bauen wollen wir hier ja nicht …

Zurück zum wichtigsten Teil einer Röhre, zur Katode: Hier ist die Quelle für die Elektronenwolke, die sich im Vakuum um diese herum ausbreitet, wenn sie geheizt wird. Es bildet sich die sogenannte „Raumladung“. Leider geschieht diese Ausbreitung nicht so gleichmäßig, wie man sich das theoretisch vorstellen mag. Zum einen ist sie abhängig von der Temperatur der Katode, zum anderen von der Spannung, die an der Anode, dem „Auffangblech“, anliegt. Beides führt unweigerlich zu physikalischen Grenzen, die aber gerade den – noch immer ungebrochenen – Reiz der (HiFi-)Röhrentechnik ausmachen. Der Weg des goldenen Klangs liegt, wie immer, irgendwo in der Mitte.

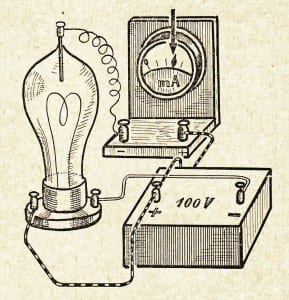

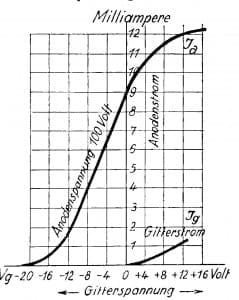

Bleiben wir noch kurz bei Edison, der die Katode heizt und einen Strom zwischen dieser und der Anode misst, indem er eine Batterie mit ihrem Pluspol an das Anodenblech und mit ihrem Minuspol an ein Ende des Heizfadens, also der Katode, legt. Wenn diese Spannung langsam gesteigert wird, beginnt irgendwann der Stromfluss; erste Elektronen aus der Wolke erreichen das Anodenblech. Das ist der untere Knick in der Kennlinie, sozusagen unsere erste physikalische Grenze. Mit der weiteren Steigerung der Anodenspannung nimmt der Stromfluss über einen gewissen Weg recht linear zu, bis die zweite physikalische Grenze erreicht ist: Alle Elektronen, die durch die Hitze austreten, werden von der Katode abgesaugt; die Röhre kommt in die Sättigung. Jetzt haben wir das obere Ende der Kennlinie erreicht, hier ist sie ebenfalls geknickt. Bei jeder Röhre sind in den jeweiligen technischen Daten Angaben über ihre typische Kennlinie zu finden. Mit ihrer Hilfe erkennt der Konstrukteur die Grenzen der Belastbarkeit.

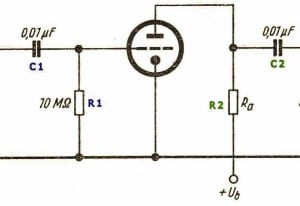

Elektronen haben grundsätzlich eine negative Ladung, daher werden sie auch so hervorragend von der positiven Anode angezogen – Gegensätze ziehen sich bekanntlich an. Wird jetzt ein Gitter zwischen diese beiden Elektroden gesetzt, kann mit einer negativen Spannung der Elektronenfluss quasi zur Katode zurückgedrängt werden – der Stromfluss zur Anode wird verringert. Bei positiver werdender Gitterspannung verstärkt sich der Stromfluss zur Anode. In diesem Fall sprechen wir das erste Mal von einer „Verstärkerröhre“. So kann mithilfe einer kleinen Wechselspannung, die zum Bei- spiel das Phonosystem eines Plattenspielers liefert, der Anodenstrom gesteuert werden. Wenn dieser Strom durch einen Kopfhörer fließt, kann man die Musik hören (siehe auch den Beitrag über den „Radiomann“ in FIDELITY Nr. 10, Ausgabe 6/2013). Für unsere weiteren Ausführungen ersetzen wir den Kopfhörer mit einem einfachen ohmschen Widerstand. Das Tonsignal in diesem ist erheblich höher, als das direkt aus dem Phonosystem kommende. Die Schaltung eines solchen Verstärkers veranschaulicht, wie einfach die Röhrentechnik ist: Um ein funktionsfähiges Gerät zu bauen, sind ganze fünf Bauteile – inklusive der Röhre! – nötig. Die Röhre erkennt man leicht am Kreis. Dies ist der Glaskörper, innen luftleer. Der dicke Punkt unten stellt die Katode dar, der Querstrich oben die Anode, die Strichelung dazwischen das Steuergitter. Tatsächlich: Wie die Röhre arbeitet, so wird sie auch gezeichnet. Die einzigen Spannungen, die noch zugeführt werden müssen, sind die Heiz- und die Anodenspannung. Und wer jetzt Appetit bekommen hat, kann so etwas ohne großen Aufwand nachbauen … Ein Grundsatz der Technik gilt auch für Elektronenröhren: Wenn Leistung gefordert wird – nicht kleckern, sondern klotzen, und nicht an Material respektive Elektronen sparen! Die kleine ECC 83, die ich im Beispiel verwendet habe, ist eine sehr gute Audio-Vorverstärker- Röhre und erfreut sich nicht zuletzt deshalb in den verschiedensten Schaltungsversionen großer Beliebtheit. So wird sie gern im Phono- Vorverstärker, im normalen Vorverstärker, aber auch in CD-Spielern als klangveredelnde Stufe eingesetzt. Denkt man jetzt aber an den Anschluss eines Lautsprechers anstatt des Kopfhörers, muss die zur Verfügung stehende Elektronenwolke, mit der das Ganze spielen soll, richtig dick werden. Das wiederum lässt sich in diesem Fall nur über die Katoden- und Anodenfläche realisieren. Diese sorgen dafür, dass sich mehr Elektronen bewegen. Diese (End- oder Leistungs-) Röhren werden dann dicker und länger und heißer. Der Ausgang der kleinen ECC 83 dient dann als „Treiber“ für die Ansteuerung der Endröhre. Diese funktioniert – auch das ist logisch – genauso wie jede andere Röhre. Statt des Anodenwiderstandes sitzt hier jetzt der Ausgangsübertrager zur Anpassung des Lautsprechers. Solche End-Trioden sind zum Beispiel die 2A3 oder die 300B. Diese Röhren haben einen recht großen Anodenstrom, demzufolge stellen sie auch eine höhere Leistung zur Verfügung.

Mehr TechTalk? Hier geht’s lang …